ギャラリー村積庵

中山道(2回目)〔後半〕

写真集中山道(2回目)〔後半〕 もご覧ください。

***サムネイル画像をクリックすると、大きな画像を見ることが出来ます***

***元に戻る場合は、ブラウザーの”戻るボタン”で戻ってください***

***元に戻る場合は、ブラウザーの”戻るボタン”で戻ってください***

| 木曽福島 〜 倉本 (15日目:約6.5時間、推定距離 約14km) | ||||||||

2014年3月16日 |

||||||||

ワンマン列車運行なので、降車時に支払いでも構わないのですが、乗り継ぎ時間などから事前の切符購入が安心できるからなのです。 駅から向かい側に移転した観光案内所には、案内図のお礼を言いたかったのですが、あいにくの車に遮られて道路横断が出来ず、そのまま駅を出て歩き始めました。 すぐに木曽町役場の横の細い道を下って行きますが、案内図では以前の会社名が記載されているなど、この後も多少のタイムラグを覚悟して進むことにしましたが、細やかな案内図ですから大いに頼りになります。 〔写真:木曽町観光案内所が向い側に移転していた「JR木曽福島駅」〕

その後は、案内図通りに旧道を歩くことが出来ましたが、この日は天候が曇りで、御嶽山の遥拝所など、御嶽山を眺めるには不向きでした。 中山道から一時外れて、国道19号線沿いにある「道の駅木曽福島」で、「シャモ南蛮ソバ」を食べて休憩しましたが、その時も御嶽山は見えずに、代わりに「御嶽教の本宮」を眺めて、中山道へ戻りました。 案内図にある旧道歩きをしばらく楽しみ、沓掛観音と一里塚を過ぎたところで国道19号線に合流すると、すぐに「木曽の桟」に達します。 〔写真:「道の駅木曽福島」から眺めた立派な「御嶽教の本宮」〕

明治天皇の石碑もありますし、馬頭観音の石碑もあり、景色の良い場所なのでしょうが、危険と背中合わせの狭い「崖沿いの桟」だったのだろうと推測します。 この辺りは、国道19号線を歩きますが、一部歩道の無い所もあり、大分歩き慣れてきた私のような人間でも気を使います。 上松に近づき、国道19号のトンネルがある手前で、右に折れてしばらく歩き、十王橋から上松宿への道に入ります。 〔写真:対岸から眺めた、有名な「木曽の桟」〕

旧家が並ぶ街並みを見ると嬉しくなりますが、古い家の保全・維持は大変でしょうから、地域の自治体から補助が出ると良いですね。 起伏の多い宿場町の道を、中沢橋まで歩き進むと、次は景勝地「寝覚めの床」に近い、寝覚の街並みに入ります。 〔写真:上松宿の北側入り口に並ぶ旧家〕

代わりに中山道沿いに残る「越前屋」旧館が気に入り、国道沿いにある現在のお店で、「ミニ天丼と暖かい蕎麦セット」を美味しく頂きました。 もう1軒の旧立場茶屋「たせ屋」も、往時を偲ばせる文化財のような建物でした。 この後も、大木のある神社や復元された石畳などが、曲がりくねって上り下りが続く旧道に残っていました。 〔写真:「寝覚めの床」近くの中山道沿いに残る「越前屋」旧館〕

中央本線の高い橋げたや線路が滝を囲むように通っていて、確かに奥まったところにある「小野の滝」を、景勝地から落とし込んでいるようです。 例えが悪いかもしれませんが、日本橋の上を通る高速道路と、良い勝負かもしれません。 近代文明の利便性には、有名な景勝地でも負けてしまうということなのでしょう。 〔写真:中央線に遮られている景勝地「小野の滝」〕

もうすぐJR倉本駅に着くかなと期待しながら歩いていると、木曽川に架かるつり橋が目に止まりました。 案内図に記載されている”ユラユラしてみませんか”の、立町付近のつり橋と判りましたので、早速足を止めてユラユラの実感と写真タイムです。 割としっかりしたつり橋でしたので、真ん中近くまで気持ち良く歩いて行き、振り返って川岸を見た途端に、突然足元に怖さを感じて、急いで写真を撮って、慎重な足運びで逆戻りし、橋から降りてホッとしました。 〔写真:立町付近の木曽川に架かる吊り橋〕

木造の小さな駅で、手前の下り線側に駅舎はあるのですが、中津川・名古屋方面の上り線側は、線路下を通るトンネルを抜けて、ホームだけしかないレイアウトです。 とりあえず休憩して、約20分後の中津川行きの列車に乗って、予定通り帰路に付きました。 木曽路に入ってからは、自宅のある岡崎からの交通手段として、最寄りの愛知環状鉄道と中央本線を高蔵寺駅で乗り継ぎ、時間と乗車運賃の節減を図っています。(19,000歩) 〔写真:古きよき時代を感じさせる木造の無人駅「JR倉本駅」〕 |

||||||||

| |

| 倉本 〜 南木曽 (16日目:約8時間、推定距離 約24km) | |||||||||||||

2014年3月19日 |

|||||||||||||

今回利用させていただいた案内図に”倉本拡大図”が追加されていて、JR倉本駅から登った旧道沿いには、古い民家と常夜燈や庚申塔などの石造物が残っていました。 前回は、国道19号線を歩いていますので、このような旧道と石造物などを見ることが出来て、案内図には感謝の気持ちで一杯です。 大沢川沿いに下り、国道へ戻るまでの約1km弱の旧道でしたが、価値のある区間でしたので、同好の方には是非お勧めいたします。 〔写真:JR倉本駅から登った旧道沿いに残る常夜燈や庚申塔などの石造物〕

この後、案内図にある旧道に入ってみましたが、中央本線の踏切もない場所での横断があり、約200m位の短い区間は、季節が悪いこともあり、余り成果が得られませんでした。 その後は、国道19号線を進みましたが、須原宿へ入る前に見かけた神社には、古色蒼然といった「夫婦の大杉」が祀られていました。 案内図に入っていなかったのが不思議なくらいの立派な大杉でしたので、興味を持たれた方は、この神社を探してご覧頂くと良いと思います。 〔写真:須原宿へ入る前に見かけた神社と「夫婦の大杉」〕

須原宿の入り口付近は、本来の中山道は、国道を進み旧家の残る階段道を行くようですが、先にJR須原駅の方へ行く道に入りましたので、後からその道を確認する形になりました。 須原宿には、「水舟」と呼ばれる大木をくりぬいた水場があり、子規の句碑が立つ様子は、木曽路の風情が一杯です。 旧家が並ぶ中を進むと、「柏屋」前から道が分かれ、真っすぐ行くと定勝寺で、中山道は右に折れて「鍵屋の坂」を進みます。 〔写真:須原宿の子規の句碑と「水舟」〕

枡形を降りきると竹林があり、横目に見ながら先へ進むと水場や旧家があり、須原宿の外れに至ります。 須原宿外れからの長坂を上り、途中で中央本線の踏切を越えた後、先に進むと左手に高いやぐらのお堂がある「岩出観音」が見えてきます。 この道沿いにある公園で小休止した後、伊奈川橋を渡り、上り道を進んでから左に曲がり、川に沿った道を、山を避けるようにグルリと回り込んで行くと、JR大桑駅のある集落に出て来ます。 〔写真:川を利用した枡形の途中には「縦門前」の入り口表示〕

この道の駅では、前回歩いた「中山道バイパス(三留野宿〜野尻宿)」のことが思い出されますが、残念ながら道を教えて頂き、一緒に歩いた方の記憶が薄れてきました。 今回は、案内図に従い忠実に歩こうとしていますが、私にとっては、どちらも中山道歩きに変わりは無く、価値に違いはありません。 青空の下、「道の駅大桑」を振り返ってみると、中央アルプスでしょうか、木曽の山並みがクッキリと見えました。 〔写真:青空の下、木曽の山並みと「道の駅大桑」〕

今回歩いてみて、「七曲り」に代表される曲がりくねった宿場の中の道は、旧家が多く残り、保存され観光地化した宿場町とは違った素朴な感じがありました。 「旅館庭田屋」の前に、JR野尻駅への道標があり、近くに「地域の茶の間 ますや」や郵便局もあり、引き続いて旧家が並んでいました。 やがて10分程歩いたところで、宿場の西のはずれに「はずれ」という屋号の旧家が残されていて、昔は繁栄していた宿場だったことがうかがえます。 〔写真:野尻宿の「七曲り」に旧家が並ぶ〕

車も通りましたが、曲がりくねった道のためか、速度もゆっくりでしたし、エンジン音も静かでした。 地元の方も見かけましたが、やはり高齢の方が多い印象でした。 近くに観光地はあるものの、ひっそりとした木曽路らしい町といえ、今回訪問することが出来て良かったと思いました。 〔写真:野尻宿の中にある、コミニュティカフェ「地域の茶の間 ますや」〕

南木曾町境の橋を渡ってから、すぐに左手の上り坂を行くと、十二兼集落があり、石造物が斜面上に残されていましたし、神社の横を降りて水路トンネルを抜けると、十二兼集会所の道に出て来ました。 木曽川と両岸の山が狭まっていて、景色の良い道を進むと、左手上に中山道から階段で登れる「JR十二兼駅」が見えてきました。 〔写真:中山道から階段で登ると「JR十二兼駅」〕

現在は、国道19号線がコンクリートで固めて整備されていますが、昔は、与川入り口まで「木曽の桟」と同様の桟道が続いていたようです。 トラックが沢山通っていましたので、長野県方面への大動脈という現代の中山道の重要性も感じました。 この後、左手の道に入り、中央本線のガード下を通って、4ヵ月後の7月に土石流が発生した三留野宿に入ります。 〔写真:「羅天の桟道」跡にある与川付近の国道19号線〕

三留野宿は、国道や中央本線よりも高台にありますので、昔の人は洪水なども考えて、街づくりをしていたんだろうと感心しました。 また、前回歩いたバイパスは、迂回路としては距離も長く、上り下りも大変でしたから、今回知った案内図の解説にある「羅天の桟道」が余程怖い道だったのだろうと思います。 とにかく木曽路の難所を通る人も、この付近に住む人も、厳しい地形と自然の脅威の中で、中山道が生活にかかせない存在だったのでしょう。 〔写真:三留野宿の北側にある野尻宿へのバイパス(木曽古道)入り口〕

先ほども述べたように、少し開けた高台にある三留野宿なので、南木曾町役場もありますし、安全な場所と考えて当然だと思います。 しかし、先人の経験や判断から来る道路や家の配置は、東日本大震災の例でも、後から見るとなるほどと思われたことが多かったですね。 今年7月の土石流報道では、砂防ダムなどの防災施設の能力を超えた雨量による災害発生だったとのことです。 〔写真:少し開けた高台にある三留野宿の道と旧家〕

梨子沢付近の橋の側に設置されていた「歴史の道 中山道」案内板の写真を見返してみました。 おそらく案内板は流され、橋と共に青色の水道配管も損傷を受けて、町内水道がしばらく利用できなかったようです。 しかし、報道写真を見た時に、破損した橋が流されなかったことに、先人の配慮を感じたのは私だけでしょうか。 〔写真:梨子沢付近の「歴史の道 中山道」案内板→背景に、橋と青色の水道配管が写っています〕

「園原先生の碑」を過ぎた辺りで、予定列車に間に合う目途が立ち、安心して写真を撮ることが出来ました。 ちょうど中山道から写した写真の中に停車中の列車が、乗車予定の南木曽駅始発の列車で、歩道橋を越えてJR南木曽駅に着き、帰路に付きました。(35,000歩) 〔写真:この後、歩道橋を越えて「JR南木曽駅」へ〕 |

|||||||||||||

| |

| 南木曽 〜 中津川 (17日目:約8.5時間、推定距離 約24km) | |||||||||||||||||

2014年3月22日 |

|||||||||||||||||

この日は、南木曽から出て中津川まで、途中に妻籠宿・馬籠宿を含む木曽路のハイライトコースです。 ハイキングシーズン前のため、まだ乗降客も少なくて、静かなJR南木曽駅前でした。 この区間は、前回も含めて何度か歩いているのですが、今回は案内図に従って出来るだけ忠実に歩いて、写真を撮ろうと考えました。 〔写真:観光シーズン前の「JR南木曽駅」〕

近くに神社やお寺も散在する三留野宿の南端の地域で、妻籠宿に向うため神戸(ごうど)坂を登る道を進みます。 急な神戸坂を登った後、林の中を行くと、各家の庭木が見事な神戸の集落を通り抜けます。 「巴御前の袖振りの松」や「かぶと観音」など木曽義仲ゆかりの地があり、その先に進むと、2つ目の川が、せん(戦)澤になります 〔写真:「履歴書看板付きのD51」が余生を過ごす公園〕

竹林の中を上って行くと、枯れたのか木は無いものの、塚が一対残っている「上久保の一里塚」に出ます。 この後も、林の中を抜けて進んで行くと、妻籠城跡への入り口に差し掛かりますが、前回城跡まで歩いていますので、今回は寄り道せずに、真っすぐ先に進みました。 道標に従い、少し急な坂を下りてゆくと、いよいよ妻籠宿へ近づきます。 〔写真:せん(戦)澤の橋を渡ると、案内板と道標が立ち、「妻籠宿保存地区」へ〕

道の向かい側には、「鯉ケ岩」があり、「口留番所跡」を過ぎると、右手に高札場が、左手に水車が見えてきました。 高札場は、見上げる高さが権威を示しているように感じられました。 妻籠宿に入ると、観光客の姿が見られましたが、まだ人数はそれほど多くなくて、気持ちよく歩くことが出来ました。 〔写真: 妻籠宿の北側入り口に設置されている高札場〕

ちょうど観光客が途絶えた時に、本陣手前の町並の写真を撮りましたが、木曽路に入ってから何度目かのタイムスリップした感覚です。 先に進んで行くと、右手に脇本陣があり、左手に本陣があります。 〔写真: 重要伝統的建造物が建ち並び、昔を偲ばせる妻籠宿の景観〕

相変わらず先を急ぐ歩き旅ですから、内部の見学もせずに、写真を撮って、門前を素通りすることになります。 「旧街道歩き」の旅の目的が、まず歩くこと、次に興味の持てるものを見ること、そして適宜食べて飲んで健康に過ごすことなので、深く掘り下げないことについては、ご寛恕願いたいと思います。 〔写真:妻籠宿中央付近にある復元整備された妻籠宿本陣〕

枡形から先の方が、庶民的な感覚の建物が多く、親しみが持てる気がしました。 対岸の駐車場から橋を渡って来る道との交差点を過ぎると、妻籠宿も町はずれになりますので、川沿いのベンチで一休みです。 その先にも大きな駐車場がありますが、まだ車も少なくて静かでした。 〔写真:右手に坂を下るように進む枡形の跡〕

車道と神明集落からの通行止めの山道が合流する神明橋を渡ると、「間の宿大妻籠」へはもうすぐです。 「大妻籠」の大きな看板があり、右手の橋を渡ると、間の宿大妻籠の立派な旧家(旅籠)が並んでいました。 その先の川を渡り、庚申塚付近で車道と交差しますが、石畳から先は上りの山道になります。 〔写真:昔ながらの旅籠を偲ばせる、間の宿大妻籠の「民宿まるや」〕

前回は、男滝・女滝を見物しましたので、今回は、林の中を抜ける中山道を歩きました。 やがて、男滝・女滝を通る道も合流する車道に出ますが、すぐに右手の橋を渡り、林の中の山道を進みます。 林の中を気持ち良く歩くと、再び車道と交差する所があり、馬籠峠への石畳と地道の上り坂が続く「一石栃口石碑」がある峠道への入り口になります。 〔写真:手前の残雪を踏み越えた後、馬籠峠への石畳と地道の上り坂が続く「一石栃口石碑」付近〕

気分を良くして上り道を進むと、「一石栃白木番所跡」に出てきました。 立場茶屋もあり、店のお爺さんから休んで行きなさいと声を掛けられましたが、しばらく上り道が続き、予定時間よりも遅れ始めましたので、お断りして先を急ぎました。 馬籠峠頂上に、12時過ぎに到着して、やっと一服出来ましたが、しばらく下りの道が多く、ここにきて標高801mの峠は、やはり疲れます。 〔写真:馬籠峠頂上には、石の道標・案内板・標高801mの看板が並びます〕

車道を何回か横切りますが、峠を越えて中津川市に入ってからは、中山道の旧道としては、黄色のプラ屑(?)を混ぜたアスファルト舗装が目印の歩道になりましたので、迷わずに進むことが出来ました。 馬籠宿に近づくと、前回は民家の庭先を歩いた場所に、真新しい迂回路が設けられていました。 経緯は判りませんが、旧街道歩きを楽しむ方としては、お邪魔にならないように歩いて、すっきり晴れて眺望の良い恵那山を楽しむばかりです。 〔写真:馬籠宿駐車場近くの展望台からの恵那山の眺望〕

観光客の流れに乗って、「藤村記念館」など、ゆっくり見物しながら歩いていると、午後1時半近くなのでお腹が空いてきました。 馬籠宿の中ほどにある食事処に早速入り、ヤマメの甘露煮や山菜テンプラも付いた「栗おこわ定食」を食べて満足し、気分まで観光客の仲間入りです。 「清水屋資料館」など、旧家が立ち並び、ゆっくり坂道を下りて行く風情は、他には無い馬籠宿の魅力でしょう。 〔写真:馬籠宿中央付近にある本陣跡の「藤村記念館」〕

ここから馬籠宿の中心部からは離れますが、旧街道沿いには、神社や城跡などの見所に加えて、夕日が美しく”サンセットポイント”と謳われた小公園も点在していました。 その先には、「新茶屋」があり、馬籠宿の南端に至ります。 〔写真:馬籠宿の南側入り口にある枡形と案内板〕

この石碑は、桜沢にあった「是より南 木曽路」の石碑と一対になると思いますので、ようやく木曽路を歩き終えたとの気持ちが湧いてきました。 「新茶屋」の先には、車道と石畳の道への分かれ道があり、もちろん石畳の道の方へ、進んで行きます。 石畳が始まる所にも小公園があり、「落合の石畳」についての案内板が建っていました。 〔写真:馬籠宿の南方、「新茶屋」に設置されている「是より北 木曽路」の石碑〕

今回は、その苦労した石畳を、下り坂ですし、歩くコツを会得しているために、歩きながら楽しくて仕方がありませんでした。 何事も努力の賜物とは、よく言われますが、旧街道歩きを数多く経験したことで、少しは技量が上がったのだと、自画自賛というところです。 とにかく懐かしくて、楽しい「落合の石畳」歩きになりました。 〔写真:往時を偲ばせる、復元整備された「落合の石畳」〕

この辺りも木曽谷渓谷の急峻で崩れやすい地形であり、この付替えに見られるように昔から難渋していたことが判ります。 その先に落合宿があり、旧家の町並が残っていますが、中でも火事見舞いで加賀前田家から拝領した門のある「落合宿本陣」が立派でした。 また、寒天を煮るために使った大釜を、非常時の「助け合い大釜」として残してあるのも、先人の知恵だと感心しました。 〔写真:火事見舞いで加賀前田家から拝領した門のある「落合宿本陣」〕

そろそろ帰りの列車が気になってきましたが、その先にも川が3本あり、上り下りの道が続きました。 ようやく「白木番所跡」を過ぎてから、中津川市内を望む台地のはずれに達して、中津川宿の東側入り口で高札場のあった「茶屋坂」を下り、街中に入ってからも「JR中津川駅」に急ぎました。 予定していた列車時刻に残り10分とギリギリでしたが間に合い、「クルミ餅」をお土産にして、帰路に付きました。(33,000歩) 〔写真:中津川駅構内にも設置されている、「是より北 木曽路」の石碑〕 |

|||||||||||||||||

| |

| 中津川 〜 武並 (18日目:約8時間、推定距離 約20km) | ||||||||||

2014年4月5日 |

||||||||||

JR中津川駅には、8時少し過ぎに着き、トイレなどの準備を済ませて、8時10分には歩き始めました。 「落合の石畳」から、美濃路に入りましたが、その案内板に「明るく開けた山道が続く美濃路」と表現されていた意味が、次第に判ってきました。 中津川市内を歩き始めると、中山道沿いに公園が整備されて、案内板や記念碑などが充実していることに気付きました。 〔写真:本町の資料館向かい側にあった中津川宿本陣跡〕

ちょうど左に曲がった角に、栗きんとんで有名な「川上屋」の本店がありますが、今回はこれから先歩く距離が長いので、お土産はパスです。 他にも酒屋さんや旧家が並ぶ町並は、中津川市の古くからの財産なのでしょう。 近い将来に、リニア新幹線が通ることになりますが、うまく新旧融合して発展されると、さらに良い町になると思います。 〔写真:枡形付近に残る旧家の一つが、栗きんとんで有名な「川上屋」〕

中央高速道路の中津川IC付近は、新しい道を通りますが、それ以外は旧道の道筋が生きていますので、道沿いに神社や石碑を沢山見ることが出来ます。 中津川市の西端は、坂本地区になりますが、明治天皇小休所となった「茄子川の篠原家」には、大きく立派な建物が残されていました。 また、他よりも大きな秋葉灯籠が、この地区の富裕さを現しています。 〔写真:明治天皇小休所となった「茄子川の篠原家」と大きな秋葉灯籠〕

岡瀬沢を過ぎて、しばらく上り坂が続きましたが、峠付近には「甚平坂公園」があり、中津川方面を眺望することが出来て、疲れが吹き飛びました。 一休みすると、ちょうど12時となり、恵那市内で昼食を食べたいと、下り坂でもあり、足が早まってきます。 恵那市の中心部東側は、大井宿となりますので、見所が多くて、足と気は早まっても、見物と写真撮りで、ついつい引き止められてしまいます。 〔写真:「甚平坂公園」から見た中津川方面の眺望〕

「ひし屋資料館」など旧家の町並が整備されていて、この地域の方の意気込みが感じられました。 今回も寄れなかったのですが、「中山道広重美術館」は、いずれ見学したい場所です。 中山道は、もう一度クランクして、阿木川に近づきますが、橋の手前のお菓子屋さんに立ち寄り、「からすみ」と「かしわ餅」をお土産に買い込みました。 〔写真:恵那市内の東側に残る「大井宿の本陣」〕

この後、阿木川の橋を渡る時には、中山道の浮世絵が目を楽しませますし、大井宿の魅力に負けてしまいました。 そのせいか、昼食にはJR恵那駅前の「あたりや」で、うな丼を食べて、さらに元気をつけて、この先の「十三峠」に備えることになりました。 昔の旅人も、同じような心境で、大井宿では気が大きくなっていたかもしれません。 〔写真:街中を流れる阿木川の橋を渡る時には、中山道の浮世絵が目を楽しませます〕

この日の行程は、「十三峠」の前半として、「深萱立場」の手前まで中山道を進み、一旦JR武並駅まで降りて帰宅します。 次回と2日に分けて、「十三峠」を踏破することになりますが、季節も良くて、上り下りが続く辛さはあったものの、楽しめた行程でした。 「十三峠」に入るとすぐに「西行塚」があり、その先には「西行の森」公園が設けられていました。 〔写真:大井宿を過ぎると、難所の峠が続く「十三峠」の東側入り口です〕

馬籠峠付近でも、外人観光客が中山道を歩いて見物することに感心しましたが、日本人以上に興味を持たれているようで、全く脱帽するばかりです。 この辺りは、高台のため見下ろすことが出来て、眺望の素晴らしさは、美濃路の中でも魅力的な場所だと感じました。 上り下りが続く道も、緩い傾斜の区間では、むしろ心地よい歩きが出来ますので、難所であることを忘れてしまいます。 〔写真:桜が咲き誇り、外人観光客にもコンニチワと挨拶した「西行の森」〕

「槙が根立場」まで来ると、案内板と休憩所があり、この中山道の道筋の成り立ちと、分かれ道から西南に下る「下街道」の説明がありました。 江戸幕府の考え方で、この高台を通る道筋が決められ、道路が整備されたとのことで、伊勢神宮参拝などに使われた「下街道」の方が、庶民は良かったようです。 道の成り立ちは、自然発生的なものや様々な理由からのものがありますが、時代背景によるものは、多くが廃れて行くようです。 〔写真:伊勢神宮参拝などに使われた、「槙が根立場」から西南に下る「下街道」の案内板〕

「乱れ坂」を過ぎる辺りからは、少し平地もあり、人家も散在するようになります。 そろそろ帰路の列車時刻を気にし始めて、川筋に出ると、JR武並駅への道標が見られました。 道標に従って、武並小学校の近くを通り抜けて、中央高速道路をくぐり、国道19号線の歩道を経由して、予定通りの時刻にJR武並駅に着き、帰路に付きました。(31,000歩) 〔写真:長く続く十三峠の途中で、景色の良い高台に設けられた「姫御殿跡」〕 |

||||||||||

| |

| 武並 〜 御嵩 (19日目:約9.5時間、推定距離 約24km) | |||||||||||||

2014年4月12日 |

|||||||||||||

この日は、「十三峠」の後半を大湫宿まで歩き、続いて琵琶峠を越えた後、細久手宿を経て、謡坂などの山道を抜け、御嵩まで歩きました。 JR武並駅から2.2km、約30分歩くと、「深萱立場」に設けられた休憩所に着き、一服してから中山道に入ります。 「十三峠」の後半にも、同じような上り下りが多い山道が続きます。 途中で、恵那市から瑞浪市に入りますが、数台駐車可能な大久後駐車場もあり、地元の車も生活道路として使っている様子です。 〔写真:川沿いの休憩所近くに設置された「深萱立場」の案内板〕

中山道がゴルフ場の中を通っていますし、さらに2箇所位は、ゴルファーが中山道を横断する道があり、注意が必要になります。 ちょうどゴルフ場を過ぎた林の中の広場に、険しい十三峠の道中安全を祈った、阿波屋の「三十三所観音石窟」があります。 各地の商人が寄付をしており、当時の交通要路として、中山道が広い地域に関係していたことが判ります。 〔写真:険しい十三峠の道中安全を祈った、阿波屋の「三十三所観音石窟」〕

「十三峠」に入ってから、こうした石碑が比較的新しくて、中山道ウォーカーのために、最近整備されたもののように思われますが、案内文が入っていて判りやすいので大歓迎です。 いよいよ大湫宿に近づき、最後の坂道が、寺坂になります。 〔写真:八町(約800m)続く「しゃれこ坂」の「観音碑」〕

お寺の先にある郵便局の角を曲がると、大湫宿の旧家が多い町並に入ります。 すぐ右手に公民館があり、その横から小学校に上がる坂道が設けられています。 物静かな感じで、現在は小学校として使われていないように見えます。 〔写真:大湫宿の入り口にある、「是より東 十三峠」の道標〕

本陣には、多くの宮姫や公家が宿泊した記録があることも、案内板に書いてありました。 小さな宿場ですから、宿泊対応するには、人手や牛馬の提供など、大変だったことでしょう。 おそらく詳細な記録も残されているでしょうが、この地域の周囲の人達も集められて、大騒動しただろうと想像します。 〔写真:大湫宿本陣跡の小学校にある「皇女和宮の句碑」〕

神社の境内になるのでしょうが、大切に保護されている「大湫宿の大杉」で、経緯を案内板に示してありました。 大湫宿の西側には、高札場が設けられていますが、ちょうどこちらでも外人観光客と、コンニチワの挨拶を交わしました。 案内対応されているガイド役の方とも言葉を交わしましたが、地元紹介への熱意が感じられて、好印象を受けました。 〔写真:大切に保護されている「大湫宿の大杉」〕

前回は気が付かず通り過ぎたと思いますが、今回は小公園も近くに設置されて、見やすくなっていました。 その先に、「琵琶峠東上り口」があり、多くの石碑や復元された石畳が見えてきます。 それほど高低差は無い峠のはずなのですが、前回は西側から上っていますので、少し辛かった記憶があります。 〔写真:「琵琶峠東上り口」の石碑と石畳〕

「琵琶峠頂上」にある「皇女和宮句碑」と「馬頭様」も、並んで建てられていました。 降りたところに設けられていた案内板には、「東側53m・西側83m」と、私の感覚に合う高低差が記載されていて、納得出来ました。 〔写真:「琵琶峠頂上」にある「皇女和宮句碑」と「馬頭様」〕

その後は、舗装路を進んで行きますが、見覚えのある「弁財天の池」の所で、一休みです。 この付近は、瑞浪市日吉町になり、近くにサーキットがあり、車の爆音が聞こえてきます。 両方の塚が残る「奥之田一里塚」を過ぎると、細久手宿に近づきます。 〔写真:「琵琶峠西上り口」の石碑と、東海自然歩道の道標〕

今回訪れてみて、旧家の数が少なくなったことと、モニュメントが古くなってきたことに、残念な気持ちを持ちました。 時の流れは仕様がないと、通り過ぎるつもりだったところ、「大黒屋」前に座っていた老女に声を掛けられました。 話してみると、「大黒屋」の90歳を超える老女将さんで、ご自分で書かれた「大黒屋」についての随想のコピーを頂戴しました。 〔写真:90歳を超える老女将さんから随想を頂いた、細久手宿の「大黒屋」〕

この先も美濃路の山道が続いて、予定よりも遅れてきたと感じ始めました。 「鴨之巣(こうのす)一里塚」を過ぎると、御嵩町に入りましたが、まだ山の中で、津橋に出てすぐにまた、諸之木峠の山道に入ります。 峠頂上近くの「御殿場」で一休みしましたが、近くに洒落たフランス料理店があり、田舎なのに沢山の客が車で来ていました。 〔写真:美濃路の山道が続く中、石畳が整備された「謡坂」〕

この山道を下り終えるところにあるのが、「牛の鼻欠け坂」ですが、急な坂道ですから、昔の物資運搬に使われた牛が嫌がって、牛方との力比べになったのでしょう。 牛に同情しますが、この後の山道には、この程度の急坂は、他にもあると思いますので頑張るしかありません。 ようやく山道を歩き終えたと、振り返りの写真1枚を撮りました。 〔写真:平地に出る最後の急坂となった「牛の鼻欠け坂」を振り返り1枚!〕

夕日が沈み掛かってきた中で、御嶽宿に入りましたので、旧家などの写真撮りもそこそこにして、「名鉄御嵩駅」に急ぎました。 ようやく30分遅れの時刻の列車に対して、5分前に改札口に滑り込んで、帰路に付くことが出来ました。(37,000歩) 〔写真:予想よりも時間が掛かり、夕日が沈み掛かってきた「名鉄御嵩駅」〕 |

|||||||||||||

| |

| 御嵩 〜 各務原 (20日目:約8.5時間、推定距離 約27km) | |||||||||

2014年5月3日 |

|||||||||

御嵩駅前を出てから、「願興(がんごう)寺」や「御嶽宿わいわい館」など、少しあわただしかった先回の見所をフォローしました。 御嶽宿は、クランクした道筋ですから、「中山道みたけ館」のある東側までは戻らずに、中央の「願興寺」付近から歩き始めた訳です。 御嶽宿の西側まで来ると、「御嵩町中公民館」があり、右に曲がって国道21号線に入ります。 〔写真:昔の商家の外観を持つ観光スポットの「御嶽宿わいわい館」〕

同じ御嵩町内なのですが、「伏見宿」・「御嶽宿」境目に設置された看板とキレイな花壇が、昔の「宿境」を示すものでした。 江戸時代からの「宿境」は、地形や宿場の大きさで決められていたのでしょうが、歩いてみると納得できることが多いものです。 〔写真:御嵩町の「伏見宿」・「御嶽宿」境目に設置された看板とキレイな花壇〕

陸上交通の発達した現代からは理解し難いのですが、昔の物資運搬が舟運によることが多く、特に川の港がある場所は栄えていたことを、旧街道歩きにより各地で教えられました。 改めて、川の港として栄えた「伏見宿」と「御嶽宿」の境目が、美濃路の山間地を控えた「御嶽宿」との接続地であるように思われました。 〔写真:伏見宿に設けられた休憩施設の「一本松公園」〕

川幅の広い木曽路の難所「太田の渡し」の位置を示す案内石板が、太田橋の袂(たもと)にある小公園に設置されていました。 昔の人にとっては、舟運と渡し場の利用が、当たり前だったようですが、天候や川の水量に左右される”危うさ”から、”難所”という言葉になったようです。 〔写真:木曽路の難所「太田の渡し」の位置を示す案内石板〕

手前の川岸が「木曽川の渡し場跡」のようですが、時代の変遷で、現代人は、レジャー用途に利用する程度です。 この鉄橋を渡り、川沿いに歩くと、「美濃太田宿」に入りますが、ちょうど12時なのでファミレスで昼食を済ませてしまいます。 〔写真:青色塗装された鉄橋の「太田橋」と「木曽川の渡し場跡」〕

太田宿の中央には、往時の建物が今も残る「脇本陣林家」や「本陣門」と、酒屋などの旧家が並んでいます。 また、観光客向けには「中山道会館」も、当時の様子を知ることが出来て、親しみやすい施設だと思います。 太田宿を抜けると、しばらく「日本ライン」と呼ばれる景色の良い川沿いを歩き、坂祝(さかほぎ)付近から国道21号線に戻ります。 〔写真:太田宿の中央に、往時の建物が今も残る「脇本陣林家」〕

また案内板があり、国道21号線の下をくぐると、美濃路では、最後の山道となる「うとう峠」の東側上り口に至ります。 これから約20分程の上りの山道を楽しむと、「うとう坂の一里塚」があり、休憩所のある「日本ラインうぬまの森」公園で一休み出来ました。 「鵜沼台」の住宅団地を下り、「地蔵堂」で右に曲がると、鵜沼宿が見えてきます。 〔写真:美濃路では、最後の山道となる「うとう峠」の東側上り口〕

観光客も考えて、道路の舗装は、色を変えたり、柔らかめの感じで歩きやすくしてありました。 残念だったのは、生活道路でもあるため、車が通行することで、交通安全と生活の利便性を考え、お互い譲り合いが必要と感じました。 しかし、このような観光目的を考えた道路では、厳しい速度制限や通行時間規制は不可避と考えますので、是非ご検討頂きたいです。 〔写真:「清酒 菊川」の大きな倉庫〕

この日の行程は、「うとう峠」がありましたが、平地や緩やかな下り道を歩くことが多く、順調に歩くことが出来ました。 鵜沼宿を過ぎてから、歩く距離としては少し長くなりますが、「JR各務ケ原駅」と「名電各務原駅」が近接していて、交通の便が良い各務原町交差点まで進みました。 この日の帰路には「JR各務ケ原駅」を使いJR線で帰宅し、この次は名鉄線で「名電各務原駅」を利用して、国道21号線の各務原町交差点まで戻ることにしました。(39,000歩) 〔写真:「鵜沼宿」として整備された道路と旧家を示す案内図〕 |

|||||||||

| |

| 各務原 〜 美江寺 (21日目:約9時間、推定距離 約24km) | ||||||||||||||

2014年5月10日 |

||||||||||||||

8時過ぎには、中山道(国道21号線)を歩き始めましたが、2駅の駅名が微妙に違うことに違和感を感じたまま、経緯があるのだろうと独り言! 各務原市は、川崎重工業が最大の企業で、航空自衛隊岐阜基地と共に、飛行場付近に工場や建物が並んでいます。 そうした建物を横目に見ながら、国道21号線から離れて、中山道を市内に進みます。 〔写真:名鉄の「名電各務原駅」と、国道21号を挟んで向かい合う「JR各務ヶ原駅」〕

真っすぐ進んで行くと、右手に緑が多い市民公園が広がっています。 一休みして、公園内の案内板を見ると、元は岐阜大学農学部があったとのことで、緑の多さと広い敷地の理由が判りました。 各務原市内には、しゃれた店も多いようで、発展している土地柄を感じました。 〔写真:高層階が張り出している「各務原市役所」〕

前回は、古い酒屋と記憶していた「林本店」が、新装の建物となったにもかかわらず、杉玉が昔ながらに吊るされているのを見て、ほほえましく感じました。 また、前回には記憶が無い、新設された案内板と一里塚のモニュメントが、枡形の小公園に見られました。 私の記憶が正しければ、何か工事をしていたように覚えていますので、前回(約6年前)以降の変化と考えても良いようです。 〔写真:「間の宿 新加納」に、新設された案内板と一里塚のモニュメント〕

地図上では、それほど離れていないのですが、参道の入り口が見つけられず、とりあえず先に進むと、左に道が曲がった後、ようやく鳥居が見えてきました。 鳥居の前に立ち、奥の方を見ると、遠くに二番目の赤い鳥居が見えるだけです。 改めて地図上で参道の距離を確認してみましたが、500m以上もありそうで、参詣をあきらめることにしました。 〔写真:社殿まで500m以上もありそうな参道入り口に建つ「手力雄神社鳥居」〕

さらに先に進むと、「領下往還南交差点」付近にも旧家が残り、伊勢路への追分に「延命地蔵」が安置されていました。 古い街道の分かれ道は、ゆっくり道が離れますから、このような長い三角地帯が出来てしまいます。 〔写真:伊勢路への追分に安置されている「延命地蔵」〕

「中山道加納宿」の石碑が建つ、「加納宿」の東の入り口は、名鉄茶所(ちゃじょ)駅に隣接していました。 すぐ側には、「ぶたれ坊」という変わった名前のお堂もあり、伊勢路への道標も脇に立っていました。 先ほどの追分といい、昔の人は伊勢神宮への信仰が篤く、あちこちに道を造るのですね。 〔写真:名鉄茶所駅に隣接する「加納宿」の東の入り口〕

早速、案内図に従い右に曲がると、しゃれたデザインの「加納宿案内モニュメント」が、川沿いの小公園に設置されていました。 モニュメントの1枚が説明文、もう1枚が地図の構成で、判りやすくなっています。 案内図にあるように「加納宿の道」は、城下町特有で曲がりくねっていて、「岡崎の二十七曲り」を思わせます。 〔写真:しゃれたデザインの「加納宿案内モニュメント」〕

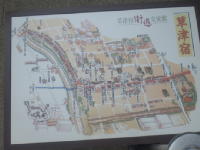

そこにあった案内図を見ると、堀で囲まれた平城で、江戸時代に入って築城されたとのことでした。 水色で示されている堀の大きさは、北側を通る中山道近くにまで及んでいて、城下町は北側と西側に広がっていたようですから、現在の岐阜市内となるようです。 〔写真:堀で囲まれた平城の「加納城本丸跡」案内図〕

せっかくなので、豪華な「ひつまぶし」を食べさせてもらいましたが、美味でボリュームも十分あり満足できました。 お茶漬けとして食べる時に、小さな豆麩をかけて食べたのが、珍しくて新鮮でした。 〔写真:加納宿で古くから営業されている鰻料理の「二文字屋」〕

また、駅前のモニュメントが立派で、様々な石組みが近代的な駅の外観にマッチしていました。 余り中山道から外れてばかりでは、時間が足りなくなりますので、この辺りまでにして加納本町など、岐阜市内を先に進みました。 〔写真:駅前のモニュメントが立派な「JR岐阜駅」〕

そこで一休みした後、中山道としては、川筋の変化などで分断された区間なので、その案内図に従い、河渡橋の方へ進むと、近くの堤防下に設置されていた「鏡島湊跡」の案内板を確認出来ました。 その後、河渡橋を渡り、木製の案内板に従い、すぐに左折して、河渡宿の方へ入りました。 〔写真:河渡橋近くの堤防下に設置されていた「鏡島湊跡」の案内板〕

「馬頭観音堂」の近くに道標があり、北側方向の少し先に「小紅の渡し」も示してありましたが、残念ながら通り過ぎてしまっていました。 そのため河渡宿内を、「常夜燈風のモニュメント」のある南側方向に進んで、「一里塚跡」から昔の宿場道を通ることにしました。 〔写真:河渡宿の「常夜燈風のモニュメント」〕

その先に、旧家が僅かに残る宿場道が続き、川筋の変化のため消滅しているかもしれないと考えていた、河渡宿の様子を知ることが出来ました。 残っている旧家が、江戸時代から続くものか判りませんが、道筋は間違いないように思います。 〔写真:河渡宿の「一里塚跡」〕

ほぼ真西の方向に旧道が続き、道筋に「本田(ほんでん)地蔵堂」や「代官所跡」などもあり、急いで写真撮りしては、先に進みました。 ようやく予定時刻前に「美江寺駅」に着いて、樽見鉄道のレールバスに乗って大垣駅へ向かい、帰路に付きました。(35,000歩) 〔写真:樽見鉄道の「美江寺駅」〕 |

||||||||||||||

| |

| 美江寺 〜 関ヶ原 (22日目:約8.5時間、推定距離 約20km) | |||||||||

2014年5月18日 |

|||||||||

ちょうど「美江寺宿祭り」開催日でしたが、8時30分に駅から歩き始めると、まだ準備中のため人出も少ない時間帯でした。 それでも準備のため人が多数集まり、美江神社境内で飾り物や、街道で露店を準備する人達で賑やかでした。 中には、中山道の浮世絵版画を並べている人達もいて、もう少しゆっくり見たいと思いながら、先に進みました。 〔写真:宿場祭りで賑わう中を通過した、高札場跡の「美江神社」前〕

道沿いに張り紙がしてあり、「美江寺宿祭り」に合わせたウォーキングの催しが行われているようです。 人数が多いと、写真を撮る時に邪魔だなあと、独り言をつぶやいていましたが、幸いにも人波が去って行きましたので、一安心です。 今回は、天候も良くて、美江寺宿と言えば有名な「千手観音堂」を、バッチリ写真に撮ることが出来ました。 〔写真:美江寺宿と言えば有名な「千手観音堂」〕

その先の揖斐川に架かる鷺田橋を渡ると、呂久地区に入ります。 皇女和宮の旧跡が残る、揖斐川呂久渡船場跡の「小簾紅園(おずこうえん)」は、再訪となりますが風情のある良い公園だと思います。 しゃれた言葉遊びのようなネーミングですが、江戸時代末期を彷彿とさせる公園名ですね。 〔写真:皇女和宮の旧跡が残る、揖斐川呂久渡船場跡の「小簾紅園(おずこうえん)」〕

正しくないかも知れませんが、低い土地に建てられた旧家ですので、水への備えを行った建築であることは間違いないでしょう。 また、お寺や神社が多い地域でもあり、古き良き時代が残されているような雰囲気を感じました。 道端で石仏の世話をする老婆も見かけましたので、信仰心の篤い土地柄なのかも知れません。 〔写真:この付近は木曽三川にちなむ有名な「輪中」の地で、石垣の上に建つ旧家を発見〕

前回は、この近くで昼食を食べましたが、今回は、もう少し先まで頑張って歩き、ゆったりと昼食を食べたいと思いました。 舟運で栄えた「美濃赤坂宿」に近づきましたので、大きな常夜燈(灯台?)の下で、昼食前の一休みです。 赤坂宿は大きな宿場だったようで、旧家も多数残っていますし、谷汲街道への追分もありました。 〔写真:大きな常夜燈(灯台?)が復元されている、舟運で栄えた「美濃赤坂宿」〕

昼食前に見学を済ませましたが、その店の裏手には、「昼飯大塚(ひるいおおつか)古墳」が復元展示されていて、当時の姿の埴輪で覆われた復元ゾーンは、見ごたえがありました。 その先の青墓町に入ると、古代から中世に時代が移り、照手姫伝説の井戸や牛若丸伝説など、古い時代には、この地域が重要な場所だったことがうかがえます。 〔写真:復元展示されている「昼飯大塚古墳」 →写真右半分が、当時の姿の埴輪で覆われています〕

JR垂井駅は、垂井宿の南東にあり、東西方向に中山道沿いの町筋を持つ垂井宿と併せて、鉄道と道路の南側に山地が控える地形は、関ヶ原まで続きます。 東西交通の要地として、古代から近代まで重要視されてきたことが判ります。 垂井宿の明治天皇御小休所「本龍寺」や、「南宮大社の大鳥居」などと、旧家が残る町筋は、古き良き時代が残されていると感じました。 〔写真:垂井宿の明治天皇御小休所「本龍寺」〕

南側に山が迫った地形は、いよいよ天下分け目の関ヶ原を感じさせますし、松並木が残る中山道の道沿いに、関ヶ原の戦跡が見えてきます。 徳川家康の本陣跡があった桃配山近くには、公園がありますし、松並木など緑が豊かで、散策にも良い歩道が整備されています。 歩道が国道21号線に合流すると、「関ヶ原宿」はもうすぐです。 〔写真:徳川家康の本陣跡があった桃配山近くには、松並木が残り、歩道も整備されています〕

関ヶ原宿の中央付近に位置する「JR関ヶ原駅」まで、東側の旧家が残る町筋を見物しながら歩きました。 目に入ったのが、「関ヶ原たまり」と書かれた文字を消してあった旧家で、後から地図を見ると路地の奥に移転しているようだと判りました。 「JR関ヶ原駅」に到着して、この日は余裕の心持で帰路に付きました。(28,000歩) 〔写真:旧家も残る関ヶ原宿の中央付近に位置する「JR関ヶ原駅」〕 |

|||||||||

| |

| 関ヶ原 〜 鳥居本 (23日目:約8.5時間、推定距離 約23km) | |||||||||

2014年5月25日 |

|||||||||

駅前から中山道に入って、しばらく歩くと、関ヶ原合戦の史跡の一つ「西首塚」に着きました。 家紋の入った旗が、7-8本立っていて、奥に小さなお堂が二つと、石碑が建っています。 考えてみると首を取り合うなど、昔の日本人は野蛮な人種だったと思いますが、今も世界で続いている戦争をすることも野蛮さでは変わりありません。 〔写真:関ヶ原合戦の史跡の一つ「西首塚」〕

こちらの古代の関所跡「不破の関跡」も、何度か歴史に登場しますので、昔から開けた土地で、交通の要地と言う訳です。 門構えの中は窺えませんが、いかにも厳重な様子で、昔からの関所の雰囲気を伝えているようです。 その先には、関ヶ原の戦いで西軍の陣所があり、緑の中に悲惨な戦の歴史が隠されているようです。 〔写真:古代の関所跡「不破の関跡」〕

暑い時期になって来ましたので、写真を撮りながら見物していると、涼しくて良い休養が出来ました。 さらに、「常盤御前の墓」や「常盤地蔵」などが道沿いにあり、山中をしばらく進むと、一里塚跡を過ぎて、今須宿へ入ります。 道沿いに旧家も残る今須宿を出て、国道と鉄道線路を渡ると、岐阜・滋賀県境で、昔は国境の細い溝を挟んで、隣の宿の声が聞こえたという「寝物語の里」に着きます。 〔写真:国境の細い溝を挟んで、隣の宿の声が聞こえたという「寝物語の里」〕

柏原宿は大きな宿場で、現在も旧家が整備されていて、「柏原宿歴史館」や案内板により、当時の面影を伝えています。 有名なもので現在も残るのは、「伊吹堂」店舗ですが、当時は22軒も薬店舗があったそうです。 映画監督吉村公三郎の実家もあり、人口が多い宿場町で、文化的にも進んだ土地柄を感じさせます。 〔写真:大きな宿場で、現在も旧家が整備されて残る「柏原宿」の案内板〕

まだ12時前で、余裕がありましたので、中山道から足を伸ばして、南朝の忠臣「北畠具行墓」を参詣して来ました。 死後に、後世の人が偲んで、墓碑を造ったようですが、南朝の忠臣には、国民的な英雄崇拝があるようですね。 この先は、名神高速道路と国道21号線が並んでいる谷間を、中山道の旧道が間を縫って進んで行きます。 〔写真:中山道から足を伸ばして、南朝の忠臣「北畠具行墓」を参詣〕

醒井宿の石碑が、小さな枡形と共に迎えてくれますし、宿場内では、旧家の町並と共に、趣のある名物を見ることが出来ます。 すぐ先の神社を過ぎた所から、今回もその名物である、イタセンパラが生息する清流の中に、白い花が未開花のバイカモがなびいている風景を見ることが出来ました。 もう少し季節が後ならば、白い花も見ることが出来たのですが、十分雰囲気は味わえましたので、それなりに満足です。 〔写真:イタセンパラが生息する清流の中、白い花が未開花のバイカモがなびいていた「醒井宿」〕

前回もこちらで昼食を食べたのですが、冬季でお客が少なくて、ついつい食べ過ぎてしまい、後悔した思い出がありますので、今回は控え目でちょうど良い加減でした。 醒井宿から先は、国道21号線や鉄道線路と分かれて、名神高速道路と平行して、中山道の旧道が進んで行きます。 さらに進んで米原JC付近を過ぎると、番場宿があり、そこから名神高速道路とも分かれて、「摺針峠」を越える道で近江路に入ります。 〔写真:番場宿から「摺針峠」越えを示す道標〕

左側の柱には「おいでやす彦根市へ」と、右側の柱には「またおいでやす」と彫られており、見る向きにより送迎の言葉が変わるアイデアは、秀逸だと感心しました。 「鳥居本宿」に入るには、もう少し歩くことになりますが、帰りの列車時刻に余裕が無くなりました。 国道8号線から、鳥居本宿へ入る道を、とにかく急いで進みます。 〔写真:「摺針峠」を越えて彦根市に入ると出迎えてくれる近江商人等のモニュメント〕

なんとか近江鉄道鳥居本駅に、列車時刻の5分前に到着して、ギリギリ間に合いましたので、無事に米原でJR東海道線に乗り継ぎ、帰宅することが出来ました。(33,000歩) 〔写真:鳥居本宿に入ると、「赤玉神教丸」本舗が迎えてくれました〕 |

|||||||||

| |

| 鳥居本 〜 武佐 (24日目:約10時間、推定距離 約27km) | ||||||||

2014年6月1日 |

||||||||

ユニークな駅舎が印象的な「近江鉄道鳥居本駅」を写真に撮った後、鳥居本宿を北側の「赤玉神教丸」本舗まで戻り、歩き直します。 ゆっくり北から南へ、鳥居本宿を歩くと、旧家が沢山残っていることが判りますし、旧家前の案内板を読むと、合羽屋が最盛期には15軒もあったそうです。 デイサービスや、集会所として使われている旧家もあり、地域の方々が保存も兼ねて利用されているようです。 〔写真:ユニークな駅舎が印象的な「近江鉄道鳥居本駅」〕

宿場内のお寺も、佐和山城の遺構を引き継いでいるなど、由緒のある建築物が、鳥居本宿を引き立てていました。 宿場の南側には、「彦根道」との追分道標があり、「中山道」の方へ真っすぐ進むと、宿場を外れて、小野へ向かいます。 小野には、名神高速道路の近くに「小町塚」があり、小野小町の伝承を伝えています。 〔写真:道中合羽の形をした看板が目立つ旧家が残る「鳥居本宿」〕

高宮宿は、中山道で2番目に大きな宿場だったようで、現在も旧家が道沿いに沢山残っていて、往時の宿場規模の大きさを感じさせます。 また、高宮宿の中央部が、多賀大社の参道の入り口に当たり、大鳥居と大常夜燈が、中山道に面して立っています。 高宮宿には、芭蕉の「紙子塚」が商家の豊かさを偲ばせますし、宿場南端に架かっている「無賃橋」が、当時の商人達の実力を感じさせます。 〔写真:多賀大社の大鳥居と大常夜燈が参道の入り口に立つ「高宮宿」〕

この辺りは、起伏の少ない中山道が、ほぼ真っすぐ南西方向に伸びていますので、順調に歩き続けることが出来ます。 豊郷町に入ると、「豊郷小学校旧校舎」が、観光客の人気を集めていますし、「伊藤忠兵衛旧邸」が、近江商人の故郷の象徴として残されています。 近江路の特徴的な遺産として、これからも大切に保存されることを望みます。 〔写真:近江商人の故郷の象徴として、豊郷町に残る「伊藤忠兵衛旧邸」〕

時代の流れで、民謡も愛好者が限られてきているように感じますが、伝統芸術の一つとして尊重したいものです。 次の宿場は、愛知川宿になります。 〔写真:「江州音頭発祥地」の石碑〕

ちょうど愛知川宿の中央に公園が整備され、関連する施設への案内板が建っていました。 宿場町の建物も老朽化が進みますし、住民の生活上の問題もありますから、このような新しい形の宿場が増えることは、当然だと思います。 歴史的なものや、信仰上のものなど、残すべきものを選定して、保存方法を考えて進めるべきでしょう。 〔写真:関連する施設への案内板が建つ「愛知川宿」〕

その先、五個荘の公園でも、緑に引かれて休憩しましたが、国道8号線と交差して、安土町の老蘇(おいそ)神社に差し掛かる頃には、17時を過ぎました。 夕日の中でしたから、鳥居などもうまく撮影できず、後から写真を見直して、残念な思いをしました。 ようやく武佐宿に近づいてきましたが、帰路に使う「近江鉄道武佐駅」は、宿場の西側にあり、なかなか見えてきません。 〔写真:緩やかな曲線の道筋と、旧家が残る「武佐宿の町並」〕

夕焼けの中、珍しい象の姿が描かれた「武佐宿のモニュメント」も、足を止めた一つです。 そのような状況で、予定時刻から1時間以上も遅れてしまい、列車の時刻間隔も重なり、結局1時間30分遅れとなってしまいました。 近江路の平坦な中山道を、決して甘く見たわけではありませんが、結果としての帰宅遅れにはガックリでした。(40,000歩) 〔写真:夕焼けの中、珍しい象の姿が描かれた「武佐宿のモニュメント」〕 |

||||||||

| |

| 武佐 〜 草津 (25日目:約8時間、推定距離 約21km) | |||||||

2014年6月8日 |

|||||||

8時50分に歩き始めて、近江鉄道線を渡り、武佐宿の西側へ入りました。 郷土の偉人として、住友財閥の重鎮「伊庭貞剛」を紹介する看板が立っている公園を過ぎると、武佐宿の西端が近づきます。 公園の奥には、若宮神社があり、お寺も隣接しています。 〔写真:近江八幡から一駅の「近江鉄道武佐駅」〕

武佐宿内では、他にも何軒かこの”のれん”がかかっていましたが、こちらの旧家が一番好印象でした。 この日は、梅雨の合い間で、良い天気でしたから、気持ちよく武佐宿を後にして、国道8号線に入りました。 〔写真:「武佐宿」と染めた”のれん”が清々しい印象を与えてくれる旧家〕

その集落には、昔ながらの茅葺屋根の家が、離れた場所でしたが、2軒残っていました。 東横関町では、昔の渡し場があり、川沿いを国道8号線まで戻ってから、再び向こう岸に当たる地点まで行き、西横関の交差点で、国道8号線に合流です。 竜王町付近の国道8号線沿いには、崩壊が始まった旧家を見つけましたが、日本国内の至るところで見られる風景かと、寂しく感じました。 〔写真:竜王町付近で見つけた崩壊が始まった旧家〕

この付近には、中山道の立場「鏡の里」として、また東山道の昔から、宿駅としての集落があったようです。 関ヶ原付近から意識し始めましたが、近江路の中山道は、その前に東山道として使われていた道筋が多いのではないでしょうか。 30℃位の気温でしたから、道の駅で「氷水」を食べて一服しましたが、その冷たさにビックリ! まだ夏前ですよね・・・ 〔写真:道の駅「竜王鏡の里」の休憩所ドーム内に展示された伊吹高校生の作品〕

長野県まで帰る途中とのことでしたが、その健脚には、私など足元にも及びませんので、挨拶して別れました。 野洲市に入ると、旧家はもちろん、「地蔵堂」や「甲山古墳」に「稲荷神社」など、古くからの文化財が続きます。 中でも、「暁酒造有限会社」の、茅葺の立派な建物が目を引きました。 〔写真:茅葺の立派な建物が目を引く、野洲市の「暁酒造有限会社」〕

野洲川を越えると、守山市に入り、旧家や道筋の保存に配慮されている「守山宿」に近づきます。 守山宿は、「京発ち、守山泊り」と健脚な昔の旅人達で賑わった宿場だったようです。 「中山道街道文化交流館」の近くには「石造道標」があり、当時の交通要地であることを感じさせます。 〔写真:中山道美濃路と、近くのお寺及び琵琶湖の港を示す「石造道標」〕

草津市内に入る道は、鉄道線路により道が消えていますので、案内看板に従い、コの字に曲がった後、神社やお寺が多い旧道に入ります。 いよいよ草津宿にある、中山道終点の追分に近づきましたが、草津宿の見物は、次回に回すことにします。 今回の中山道歩きの終点は、京都の三条大橋ですから、この日は「JR草津駅」から帰宅します。(32,000歩) 〔写真:中山道終点の追分まで、もう少しですが、夕暮れの近い「JR草津駅」から帰宅します〕 |

|||||||

| |

| 草津 〜 三条大橋 (26日目:約9時間、推定距離 約26km) | ||||||||

2014年6月15日 |

||||||||

駅前の「草津宿」の道標を見ている親子を見かけましたが、スケッチブックを手にしており、将来有望なお子さんではないでしょうか。 ちょうど、サッカーワールドカップの、日本初戦の日でしたから、草津宿内にあるパブリックビューイング風の店も賑わっていました。 サッカーは気にしないようにして、草津宿内を歩いて行くと、追分近くのトンネル付近で、道路清掃を近所の方々が行われていました。 〔写真:JR草津駅前の「草津宿」道標と、興味を持たれた親子〕

とうとう中山道の終点で、この先の京都三条大橋までは、共有区間なのですが、東海道の表示ばかりになります。 いずれにしても、今回で4回目になる訳ですが、その都度、新しいものに出くわしますので、毎回興味が尽きません。 今回の新しい発見は、「東山道」の存在で、近江路に入ってからも、関係する案内板などに興味を持ちました。 〔写真:とうとう着きました中山道の終点! 中山道と東海道の「追分道標」〕

「草津宿街道交流館」など、足を止めたいところは多いのですが、まずは歩くことが第一目的ですから、写真を撮って前進します。 東海道に入ったからでしょうか、家の込み具合というのか、敷地の広さというか、町中に入った印象を持つようになりました。 「矢倉立場」や、その先の細い旧道を歩いて行くと、建物は変化していますが、「清宗塚」を保存している個人宅があるなど、古い歴史の世界が甦る気がします。 〔写真:左側からの青色の線が中山道終端部で、草津宿の中でも、これから先は東海道となります〕

旧街道を歩いていると、この現代に曲がりくねった道が、良く残っているものだと驚くことがありますが、草津から瀬田の付近までは、この驚きが続いています。 詳しい記録としては、写真に撮った程度で、とても再現して説明できる能力もありませんので、この程度に留めさせていただきます。 瀬田小学校から先の直角に曲がった道を経て、「瀬田の唐橋」まで出てくると、今回は、東詰に建つ句碑と常夜燈が目に止まりました。 〔写真:「瀬田の唐橋」東詰に建つ句碑と常夜燈〕

午後2時頃に、お馴染となった吉野家で、遅い昼食を食べて元気をつけてから、「義仲寺」から始まる「大津宿」の町並を楽しんで歩きました。 「札の辻」で直角に曲がり、再び京阪電車の線路とも関係しながら、南下して逢坂山を目指して進みます。 途中には、蝉丸関係の神社が3社もあり、それぞれ経緯はあるのでしょうが、何かスッキリしない気持ちで、逢坂山を登り続けました。 〔写真:木曽義仲と芭蕉の墓がある「義仲寺」〕

山科に近づき、名神高速道路や国道1号線と複雑に交差しながら歩いていると、対面から街道歩きツアーの団体に、何組もすれ違いました。 最初の内は、同好の方々でもあり、挨拶を交わしていましたが、余りに人数が多くて、途中からは脇道やコンビニへ入り、避難した次第です。 「数」の恐さを思い知らされた訳ですが、交通量の多い道の団体歩きは、危険でもあり、一考が必要と見直しの提案をさせて頂きます。 〔写真:「逢坂山関址」のある峠越えの後、山科から蹴上までが、最後の登りとなります〕

ウエスティン都ホテル前から、三条通りをゆっくり下りながら、夏至に近い日暮れの遅さに助けられて、明るい内に三条大橋まで歩くことが出来ました。 鴨川沿いと三条大橋付近には、沢山の人達が居て、近づく夏の日暮れを楽しんでいるように見えました。 辺りをキョロキョロ見回して、撮影ポイントを探しては、写真を撮りましたが、その中の1枚が「三条大橋」の擬宝珠と案内板です。 〔写真:「三条大橋」の擬宝珠と案内板〕

一汗かいて、間に合ったことに感謝しましたが、この後も、JR山科駅で切符やお土産購入など、もう一度頑張ってから、快速電車の車内で休憩です。 今回は、新幹線を使わず帰宅しようと計画しましたので、山科から米原と、米原から岡崎まで、各々快速列車を乗り継ぎ、約2時間半の快速の旅を楽しみました。(43,000歩) 〔写真:東海道歩きの終了時には、真っ暗な中撮影した京阪電車の「三条駅」〕 |

||||||||

| |