ギャラリー村積庵

旧街道一人歩き 一覧

旧街道名称 |

歩いた距離(推定) | 所要日数 | 歩いた期間 |

| 東海道 | 約504km |

21日 |

2006年5月6日〜2006年10月21日 |

| 東海道(2回目) | 約506km |

22日 |

2011年4月7日〜2011年6月29日 |

| 甲州街道 | 約206km |

11日 |

2007年3月31日〜2007年7月21日 |

| 甲州街道(2回目) | 約216km |

12日 |

2012年12月4日〜2013年5月15日 |

| 中山道 | 約544km |

26日 |

2008年1月5日〜2008年7月6日 |

| 中山道(2回目)〔前半〕 | 約271km |

13日 |

2013年9月23日〜2013年12月4日 |

| 中山道(2回目)〔後半〕 | 約289km |

13日 |

2014年3月4日〜2014年6月15日 |

| 日光街道 | 約148km |

7日 |

2009年1月17日〜2009年3月1日 |

| 日光街道(2回目) | 約141km |

7日 |

2014年11月16日〜2015年2月22日 |

| 奥州街道 | 約81km |

3日 |

2009年4月29日〜2009年5月1日 |

| 奥州街道(2回目) | 約86km |

4日 |

2014年9月21日〜2014年10月20日 |

| 塩の道(南塩ルート) | 約244km |

10日 |

2010年2月13日〜2010年6月30日 |

| 塩の道(北塩ルート) | 約128km |

8日 |

2010年9月23日〜2011年8月27日 |

| 岡崎道根往還 | 約22km |

3日 |

2012年7月11日〜2012年9月22日 |

| 姫街道 | 約69km | 3日 | 2017年11月26日〜2017年12月10日 |

| 合 計 | 約3,458km |

163日 |

2006年5月6日〜2017年12月10日 |

***サムネイル画像をクリックすると、大きな画像を見ることが出来ます***

***元に戻る場合は、ブラウザーの”戻るボタン”で戻ってください***

***元に戻る場合は、ブラウザーの”戻るボタン”で戻ってください***

東海道 (推定距離:約504km、所要日数:21日) |

|

2006年5月6日〜10月21日 |

|

単身赴任先の東神奈川または自宅のある岡崎から、朝出発して夜帰着したものです。 初めての旧街道歩きのため、日本橋から箱根までは、距離への不安と歩き方が判らないことから、案内本の区間を適宜選んで歩いてみました。 その結果、何とかなりそうだと意を強くして、頑張って箱根東坂を越えた後、次に元箱根から三島・原まで歩いた時には、距離が長すぎたのと暑さのためヘトヘトになり、歩き終わってから単身赴任先までやっとの思いで帰りました。 このように最初は苦労したものの、ここまでの苦い経験から、歩くペースを体得したことと、暑さ対策の氷結ペットボトル活用により、以降の行程を乗り切ることが出来ました。 なお、途中「七里の渡し(宮〜桑名)」の代替として、国土交通省名古屋国道事務所のHPから知った佐屋街道を歩いています。 最終日は、東神奈川から新幹線を利用して草津に行き、京都の三条大橋まで最終行程を歩いた後、新幹線にて東京の日本橋まで戻り、すべて「日帰りの東海道歩き」を達成し、単身赴任先で一人祝杯! 〔写真:日本橋の道路元標(レプリカ)〕 |

|

| |

東海道(2回目) (推定距離:約506km、所要日数:22日) |

|

2011年4月7日〜6月29日 |

|

今回は、岡崎からの日帰りに宿泊も加えて、旧街道を出来るだけ正しく歩くことと、写真や記録を残すことにしました。 もちろん「YAHOO地図」も準備してルートを間違えないようにしていますが、先回の頃に比べて、最近は同好のウォーカーの方々や国・地方自治体・企業などのインターネットのホームページによる情報が充実してきましたので、ルート選定や見所確認が容易になり感謝しています。 今回のテーマについては前述しましたが、もう一つは家族の予定に合わせて、真夏前の3ヶ月間程度に歩き終えたいとの自己都合です。 年齢による体力低下を背景にして、写真撮影時間の増加もあり、中3日以上空けて、1日分は25km程度までにと配慮して、無理をせずに健康維持に努めたいと歩行予定を考えました。 桜が散り始めた京都三条大橋から、蹴上・山科・逢坂・大津と歩き出しましたが、蹴上や膳所城址など桜が満開に近いところもあり、その後は新緑の中を歩くことが出来て、良い季節に計画したことを喜びました。 鈴鹿峠を越えてから三島までは、天候を見ながら日帰り歩きを楽しみましたが、東日本大震災での地震・津波と東海地震の比較や福島の原発事故との関連など、歩きながら現実に向き合い考えさせられることもありました。 難所の箱根越えは、石畳道を楽しみましたが、時間が掛かりすぎてホテルの方に迷惑を掛けてしまいました。 小田原から先では、梅雨の終わりの暑さに苦しめられましたが、権太坂も下りのため助かりましたし、旧街道沿いに残る松並木にも力付けられて、日本橋まで無事歩き終えることが出来ました。 今回は、東海道2回目を予定通り歩くことが出来ましたし、7月末の家族の予定も無事終了し感謝一杯! 〔写真:京都三条大橋と京阪三条駅〕 |

|

| |

甲州街道 (推定距離:約206km、所要日数:11日) |

|

2007年3月31日〜7月21日 |

|

日本橋から日野春までの9日分は、東神奈川からでしたが、単身赴任が終わり、日野春から下諏訪までの2日分は、岡崎からの日帰りとなりました。 都心から甲州路にかけて、緑が多く見所の多い旧街道歩きでしたので、岡崎の自宅に戻ってからも、JR中央線の「特急しなの」を使って残りの行程も日帰りで続けることにしました。 最終日は、富士見から諏訪湖を眺めながら歩き、諏訪大社近くにある中山道との合流地にゴールインしてから、下諏訪駅前でうなぎの白焼きを購入し、帰宅後に絶妙のレモンたれを付け祝杯! 〔写真:下諏訪の中山道合流地〕 |

|

| |

甲州街道(2回目) (推定距離:約216km、所要日数:12日) |

|

2012年12月4日〜2013年5月15日 |

|

信州から始まる山道が多いコースなので、この時期の甲州街道歩きは避けるべきなのですが、夏から秋にかけて家族で使ってきた、豊橋から東京までの新幹線回数券が1枚余りましたので、有効活用したいと歩き始めました。 もちろん一人歩きで、人気の少ない旧街道が多いものですから、天候を見極めて、慎重に歩き続けましたが、最大の難所である笹子峠では、峠越えの道路が冬季閉鎖されていることを知らず、国道20号に迂回するはめに。 やむを得ず、歩道が狭い長いトンネルを歩き始めましたが、交通量が多くて難渋していたところ、通りかかった地元の方から同乗するよう声掛けをして頂き、ご好意に甘える結果になってしまい、反省しております。 今回は、下諏訪駅前や富士見駅前などの観光案内所で、地元の詳しい地図や見所情報を教えていただいて、旧甲州街道を順調に歩くことが出来ましたが、笹子峠付近の防災工事や、中央高速道路に伴う地勢の変化などにより、古道が歩けない箇所も多くありました。 道路の整備は、大変な労力と費用が掛かりますので、古道の復活を望みませんが、代替経路を判りやすく案内していただけると、私のような趣味の人間は大助かりです。 小雪の舞う山梨県を無事に抜けて、早春に神奈川県に入り、小仏峠を越えてからは、東京都内である武蔵野台地を新宿まで、ほぼ平坦な道を快調に進むことが出来ました。 最後の区間である新宿から日本橋を歩き終える前に、笹子峠の再挑戦(約12km)を行いましたので、今回の距離と日数は、その分だけプラスとなりましたが、無事に完歩できましたので、各地でお世話になった皆様へ改めて感謝申し上げます! 〔写真:下諏訪の中山道合流地の遠景〕 →「甲州道中・中山道合流之地」石碑が移動していました。 |

|

| |

中山道 (推定距離:約544km、所要日数:26日) |

|

2008年1月5日〜7月6日 |

|

しかし岡崎からでは、案内本を見て検討しましたが、すべて日帰りは無理なため、日帰り16回に1泊2日5回を加え、半年かけて歩きました。 交通費と宿泊費を合わせて約22万円掛かりましたが、峠越えなどの山道が多く、往古の旅の雰囲気と、親切な人々や特産品の食事などに恵まれた旅となりました。 ただし携帯電話を変更した不慣れさから、前半の写真データを消去してしまったのが残念! 小雪の舞う近江路の摺針峠に始まり、雨に降られ休憩所で救われた木曽路の鳥居峠と、峠越えは天候に恵まれず、中山道の最高点となる和田峠では、愛用している高度計と温度計付の腕時計で、海抜1600m超えと初夏の雨による気温7℃を記録しています。 また、和田峠越えには宿泊が必要になるものの、碓氷峠から先の関東方面は、新幹線の乗り継ぎで時間短縮が出来ることから日帰りも可能と判りましたが、宿泊費と交通費を比較検討し、引き続き1泊2日で実施しました。 最終日は、蕨から板橋・巣鴨と古い町の雰囲気を楽しみながら歩き続け、日本橋の手前でうな重をテークアウトして、帰宅後に祝杯! 〔写真:岡谷付近の中山道石碑〕 |

|

| |

中山道(2回目)〔前半〕(推定距離:約271km、所要日数:13日) |

|

2013年9月23日〜12月4日 |

|

5月中旬に甲州街道(2回目)を歩き終えて、次の予定の中山道(2回目)を検討し始めましたが、パート仕事と両立し続ける自信が無くなり、夏前に退職させて頂きました。 60才を過ぎてから、やはり老化に伴い、視力や体力の低下が大きいため、残りの時間が貴重に思えてきたからです。 今年の異常に暑かった夏は、地図などの準備に過ごして、ようやく秋分の日に、日本橋から中山道(2回目)をスタートしました。 前回の中山道では、貴重な写真データを一部消去してしまいましたので、今回は写真撮影を重視して、途中からですが、メモリーカードも容量の大きな物にした上、携帯用の補助充電器も用意しました。 中山道は500kmを越える長丁場なため、今回は、秋から冬に入るまでに出来るだけ歩き、早春から再開して、梅雨前に歩き終えようと、漠然とした日程で歩き始めたのですが、天候に恵まれて順調に進むことが出来ました。 そこで、関東平野が終わる頃に、冬前に中山道の中間宿である藪原宿まで進みたいと、日程を見直しました。 ところが、碓氷峠に始まり、笠取峠・和田峠・塩尻峠と、難所と言われる峠が続き、上り下りに予想以上に時間が掛かり、かつ日暮れも早い時期なので、思うように写真が撮れない場面も発生してしまいました。 前半最後の鳥居峠は、岡谷付近で道に迷って再歩した区間もあり、併せて日程を見直すことにより、気持ちよく撮影も出来ましたので、ようやく満足した歩き終わりとなり、目標の藪原宿に到着することが出来ました。 ちょうど冬休みとなり越年しますので、今回の中山道(2回目)については、HPの編集を〔前半〕と〔後半〕に分けることにしました。 どうか、こちらの〔前半〕をご覧いただき、これから後に続く〔後半〕にも、期待していただければ幸いです! 〔写真:日出塩付近にある「是より南、木曽路」の石碑〕 |

|

| |

中山道(2回目)〔後半〕(推定距離:約289km、所要日数:13日) |

|

2014年3月4日〜6月15日 |

|

2月になってからの積雪が多く、木祖村のブログを拝見しては、待機する状態が続きましたが、ようやく3月に入り再出発としました。 それでもかなりの残雪があり、一部旧道を歩くことが出来ない箇所もありましたが、HP「風のふくまま」で教えていただいた木曽福島観光案内所箕島様作成の地図が参考になり、前回よりも充実した旧中山道歩きが出来ました。 改めて感謝を述べさせて頂きますし、木曽路を始めとして、最近のウォーキング旅行者に向けた各地の案内道標整備やパンフレット作成などについても、併せてお礼を申し上げたいと思います。 充実した木曽路を、馬籠宿で終えてから、中津川宿から先の大井宿に始まる美濃路も、好天に恵まれて十三峠の難所も無事に越えることが出来ました。 途中の細久手宿では、大黒屋の老女将さんから随想を頂戴して、人生の生きがいとは何かと考えさせられ、地元愛も込められた御気持ちを尊重したいと思いました。(一旅行者としては、何も出来ませんが・・・) 今回の中山道(2回目)の昼食には、贅沢をして3回も鰻を食べましたが、大井宿(恵那駅前あたりや)・加納宿(二文字屋)・野洲市内(8号線吉野屋)と、各々特色があり楽しめました。 また、中山道(2回目)〔後半〕は日帰り行程のため、再びパート仕事を始めることにしましたが、健康維持の観点から始めた、私の旧街道歩きの原点に戻ったように感じています。 今後も、ますます”ゆっくり歩き”と、気ままに風景を写真に撮り、適当にグルメを楽しむ歩き旅を、マイペースで続けて行けるようにしたいものです。 冬休みを挟んで約半年掛かりで、ようやく2回目の中山道を完歩して、今回は京都市営地下鉄と東海道線を乗り継いで、「柿ピー」を食べながら悠々の帰宅! 〔写真:中山道の終点となる、草津宿の中央にある東海道との追分道標〕 |

|

| |

日光街道 (推定距離:約148km、所要日数:7日) |

|

2009年1月17日〜3月1日 |

|

日本橋からスタートした時、少し先に女性グループが歩き始めていたのですが、いつもの一人歩きのマイペースなため追いつけないまま、お昼頃に千住宿の芭蕉像まで進みました。 先方は、そこで歩き終わりのようで、それ以降の行程は、全くの一人歩きになりました。 二日目以降は、まだ寒い時期でもあり、途中の昼食ではラーメン・餃子や鴨南蛮ソバとハイカロリー食で温まり、夕食でも同様なメニューとアルコールで活力を付けて、行楽シーズン前の日光杉並木に到達しました。 最終日は、日光駅前でゆっくり「湯葉定食」を食べたこともあり、東照宮参拝の時間が取れず門前にてUターンして、金谷ホテルベーカリーのパンをお土産に買い、心残りの帰宅! 〔写真:今市付近の日光の杉並木〕 |

|

| |

日光街道(2回目) (推定距離:約141km、所要日数:7日) |

|

2014年11月16日〜2015年2月22日 |

|

歩き始めの東照宮付近は、紅葉のシーズンでもあり、世界遺産目当ての観光客で一杯でした。 2015年が、家康公の没後400年の式年のため、東照宮はもちろんですが、家康公ゆかりの3都市(岡崎・浜松・静岡)でも行事を予定していますので、岡崎在住の私としても無関心では居られません。 ちょうど良い機会と、眠り猫の「坂下門」を抜けて、人ごみに並んで最奥部の家康公の柩がある「奥宮宝塔」まで参拝してきました。 前泊した宇都宮市内のホテルを出て、東武鉄道で日光駅に到着してから、徒歩で東照宮参拝を済ませた後、門前の鉢石宿から日光街道の杉並木の続く道を、今市宿・大沢宿まで進み、JR日光線を利用して、JR宇都宮駅前のホテルに宿泊し、次の日は大沢宿から徳次郎(とくじら)宿を経て、宇都宮宿の伝馬町にある奥州街道との合流地まで歩きました。 日を改めて宇都宮市内に前泊し、奥州街道との合流地から南下し始め、雀宮宿・石橋宿を経て小金井宿まで歩き、JR宇都宮線で宿泊ホテルのある小山へ行き、翌朝小金井宿から新田宿・小山宿・間々田宿・野木宿と進み、夕暮れに到着した古河宿にて年越しとなりました。 年が明けて、古河宿から中田宿・栗橋宿・幸手宿・杉戸宿と歩いて、東武鉄道を利用して草加に宿泊して、翌日は杉戸宿から粕壁宿・越谷宿を経て、草加宿まで進みました。 最終日は、草加宿から千住宿を経て、東京マラソン開催直後の交通規制が解かれた浅草を抜けて、日本橋まで無事に歩き終わりました。 これで、「旧街道一人歩き」を始めてから10年目にして、五街道2回目も無事完了! 〔写真:日光東照宮の眠り猫〕 |

|

| |

奥州街道 (推定距離:約81km、所要日数:3日) |

|

2009年4月29日〜5月1日 |

|

道中奉行が管轄した五街道の終点の分かれ道まで歩いたのですが、暗くなり目印の石碑が判らず、白河の駅まで引き返しました。 今回は、途中で足裏と右膝を痛めた上に、地元のバスと電車の時刻を勘違いした時と、時間が掛かった終点まで歩いた後の移動手段として、二度も公共交通機関以外(タクシー)を使ってしまい、計画通りに進まずさんざんでした。 最終日も、深夜の帰宅となり、足裏の水ぶくれも約1週間続きました。 無理な計画では無かったと思いますが、五街道終了が反省の旅では残念と、新たな一人歩き計画を検討中! 〔写真:白河駅前の白河城下案内板〕 |

|

| |

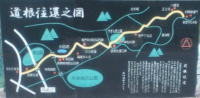

奥州街道(2回目) (推定距離:約86km、所要日数:4日) |

|

2014年9月21日〜10月20日 |

|

奥州街道は、前回3日間で頑張って歩いたのですが、足裏の水ぶくれなどさんざんな結果に終わりましたので、今回は4日間にすると共に前泊して、歩く時間の確保に努めました。 今回は、白河の女石追分が出発地となりますが、同好のウォーカーには北へ向かう方が多く(数名の方と対向しました)、私のように南の方向に向かうのは珍しいようです。 白河が東北地方であることに気付かされたのは、新白河に前泊して白河に向かった時に、愛用の”Suica”が使えず、駅員さんから首都圏と東北地方の境目ですからと言われたことからでした。 もう一つは、福島原発の影響が見られたことから、改めて東北地方に大きな被害をもたらした東日本大震災の被災地であることを認識させられたことからです。 震災の被害を修復中の小峰城や、白河市内の応急仮設住宅に加えて、除染のため集められた大きな袋が空き地に仮置きされている場所も見受けられましたので、まだまだ復興には時間が掛かりそうだと感じました。 ちょうど白河市内で駅伝競走大会が開催された日でしたから、若いランナーの熱気を背にして、旧陸羽街道を南下し白坂宿を過ぎて、福島県から栃木県に入り、寄居宿から芦野宿に着き、宿泊ホテルのある黒磯まで、バスと電車を乗り継ぎました。 何処に行ってもビジネスホテルが、料金が安い割には快適ですから、どうしても鉄道の駅に近い場所で宿泊先を選んでしまいますので、結局前回と同じホテルに泊まりました。 芦野宿の次は、越堀宿・鍋掛宿と進み、4日間にしたため大田原宿で一旦帰宅して出直し、その次は西那須野で前泊して、大田原宿・佐久山宿・喜連川宿から氏家宿まで進み、JRを利用し宇都宮に宿泊して、翌朝氏家宿に戻って、白沢宿を経て、宇都宮宿の伝馬町にある日光街道との追分までが、今回の奥州街道の行程となりました。 最後の宇都宮市内に入り小雨に降られるまでは、幸にも天候に恵まれて、ほぼ予定通りに歩くことが出来て、前回のリベンジがかないましたので、バンザイ! 〔写真:大田原市内の金燈籠(かなどうろう)ポケットパーク〕 |

|

| |

塩の道(南塩ルート) (推定距離:約244km、所要日数:10日) |

|

2010年2月13日〜6月30日 |

|

そこで考えたのが、次の計画です。 (1)五街道の2回目を歩く (往復して違いも体験) (2)比較的近くの旧街道を歩く (塩の道・秋葉街道など) まず岡崎の自宅から近い旧街道としては、紅葉の香嵐渓で有名な足助を通る「中馬街道(塩の道)」がありますので、早速インターネットで調べると共に、岡崎市中央図書館へ行きました。 「塩の道」で検索すると、生活必需品のため日本各地に内陸と海岸を結ぶ道があり、他の物資も含めて運搬に使われたとのことです。 有名なのが信州への塩運搬で、戦国時代の武田信玄と上杉謙信の話に代表されますが、図書館の本から調べると、江戸時代にも松本地方への塩の道が、日本海側からの北塩(きたじお)・太平洋側からの南塩(みなみじお)と呼ばれて、各々いくつかのルートがあったことなどが判って来ました。 前置きが長くなりましたが、まず地元を通る「南塩ルート」として、三河湾(吉良吉田)から出て、水運が利用された岡崎まで矢作古川に沿って歩き、足助・根羽・飯田と中馬街道(三州街道)を通り、飯田から伊那街道で塩尻まで行き、塩尻からは善光寺西街道で松本までと、自分なりに旧街道を選んでルート設定をしました。 しばらくブランクがありましたので、三河湾の本浜塩田跡からゆっくり歩き始め、中馬のお雛様が飾られている時期に足助を通り、YAHOO地図には載らない古い山道である杣路峠を越えた後、若い頃には車で走り抜けた旧国道153号線の曲がりくねった道を飯田まで歩きました。 飯田から伊那街道に入り、駒ヶ根と辰野で宿泊をして、旧家の残る小野宿を過ぎた後、分水嶺の善知鳥(うとう)峠を越えて塩尻に着きました。 中山道と合流する塩尻から先は、塩の道としてはルートや終着地の特定が出来ませんでしたので、桔梗ケ原から旧家が残る郷原宿のある善光寺西街道を通り、「北塩ルート」につながるJR松本駅で「南塩ルート」を終了! 〔写真:中馬街道(塩の道)の杣路峠案内板〕 |

|

| |

塩の道(北塩ルート) (推定距離:約128km、所要日数:8日) |

|

2010年9月23日〜2011年8月27日 |

|

また、「塩の道ウォーク(太平洋⇒日本海横断430キロ)」という多くの方が歩いた行事もあり、私も当初は松本から糸魚川を目指す心算でしたが、塩の運搬を考えた場合には、松本が終着地と考え直しました。 改めてインターネットのホームページから、詳細な地図をダウンロードさせて頂き、自分流のYAHOO地図に置き換えて、行程と宿泊地を検討しました。 その結果、「北塩ルート」として、日本海(糸魚川)から南下し、山口から「大網峠越えコース」でJR平岩駅に出て、「天神道越えコース」・「石坂峠越えコース」を進み、下里瀬(くだりせ)で宿泊した後、「千国越えコース」から栂池高原を通りJR白馬駅へ。 さらに、白馬から南下し、佐野坂峠を越えて仁科三瑚の西側を通り、木崎湖畔で宿泊した後、大町・池田町を経てJR穂高駅までとし、最後の穂高からは平坦で最短距離の国道147号線で梓橋・新橋を通り、JR松本駅を終点とするルート設定をしました。 いよいよ糸魚川からスタートすることにしましたが、大網峠越えが健脚向けのため、糸魚川から歩いた時の行程に自信が持てなくなりましたので、一旦「大網峠越えコース」をパスして、翌年以降に後回しすることにしました。 したがって、糸魚川から頸城大野付近まで歩いた後、宿泊地の姫川から平岩までは大糸線に乗車しました。 その後は、「天神道越えコース」・「石坂峠越えコース」・「千国越えコース」と、フスベの通行不可区間を除いて、緑や史跡が多くハイキングにも適した道を、予定通りに歩くことが出来ました。 続いて、若い頃にスキーで来たことがある栂池高原や、夕暮れの仁科三瑚の景色を楽しんだ後、翌日は時雨の中を、大町市内の「塩の道博物館」を見学し、杉の巨木が印象的な仁科神明宮に参詣しました。 最後の区間では天候に恵まれ、穂高神社へ参詣後、北アルプスを眺めながら晩秋の安曇野の道を、終点としたJR松本駅まで歩きました。 一旦パスした区間は、翌年夏に頸城大野から再スタートし、”うとう”の残る中山峠越えをして、山口にあるスキー場のホテルに宿泊後、JR平岩駅までの「大網峠越えコース」を歩荷(ぼっか)や牛方(うしかた)の苦労を偲びながらやっとの思いで越えて、ようやく2年にわたる「北塩ルート」を完結! 〔写真:小谷村の千国街道(塩の道)道標〕 |

|

| |

岡崎道根往還 (推定距離:約22km、所要日数:3日) |

|

2012年7月11日〜9月22日 |

|

大きな池や動物園があり、旧本多邸など文化遺産もある東公園は、市民の憩いの場になっていますが、「道根往還」については知る人ぞ知ると言った存在で、私も良く知りませんでした。 ところが、今回歩いてみて、一部はやすらぎ公園や道路により姿を変えていますが、これほど市街地に近い場所に、中山道に負けないとは大げさかもしれませんが、旧街道の面影を残す古道があったことに驚きました。 比較的短い古道なのですが、やすらぎ公園の手前(西側)付近には、”馬の背道”と呼ばれる”尾根道”や、”石畳”と”うとう”が残り、やすらぎ公園を過ぎてからは旧街道らしい「山道」が続きますので、興味のある方にはお奨めいたします。 なお、自宅から近いため、自家用車を東公園かやすらぎ公園に駐車して、往復していますので歩行距離は片道分の約2倍になっています。 改めて、興味を持たれた方には、岡崎市や道根往還の歩行地図を紹介するホームページを参考にしていただき、準備を十分にしていただいてお越しくださるようお願いします。 《歓迎》 一岡崎市民より! 〔写真:東公園の道根往還案内碑〕 |

|

| |

姫街道 (推定距離:約69km、所要日数:3日) |

|

2017年11月26日〜12月10日 |

|

たまたまNHK大河ドラマ”直虎”で有名になり、家内も近所の人に誘われて浜名湖近辺のバス旅行を楽しみました。 私も1年半以上、徒歩旅行にご無沙汰しており、何かの縁かもしれないと、「姫街道」に興味を持ち始めました。 インターネットで調べてみると、「本坂通」と呼ばれて古くからの歴史があり、東海道に負けないルートであることに気づきました。 そうなると”直虎”の放送が流れている内にと、すぐに3日間工程の予定を建てて、師走に入るせわしさの中を歩くことにしました。 今回の企画には、家内も興味を持ちましたので、”旧街道一人歩き”のタイトルには多少反しますが、風光明媚な浜名湖付近は同行しております。 しばらくぶりの徒歩旅行のため、本坂峠の下りで足の爪を痛めてしまいましたが、それ以外は気持ち良く歩くことが出来ましたので、年甲斐もなく”旧街道一人歩き”を、また続けようかと思うこの頃です。 〔写真:三方原付近の建物に描かれた姫街道のイメージ図〕 |

|

| |