ギャラリー村積庵

日光街道(2回目)

写真集 日光街道(2回目) もご覧ください。

***サムネイル画像をクリックすると、大きな画像を見ることが出来ます***

***元に戻る場合は、ブラウザーの”戻るボタン”で戻ってください***

***元に戻る場合は、ブラウザーの”戻るボタン”で戻ってください***

| 大沢 〜 宇都宮 (2日目:約8時間、推定距離 約18km) | ||||||||||||||

2014年11月17日 |

||||||||||||||

「JR下野大沢駅」は、小さな駅ですが駅前ロータリーが整備されていて、好感が持てる駅です。 早速、日光杉並木街道まで約2kmの道を、大沢交差点まで戻りますが、合流直前にあるコンビニで、あんまんを食べてトイレ休憩です。 〔写真:駅前ロータリーが整備されている「JR下野大沢駅」〕

平行して新しい道もありますので、通行車両も分散しているのでしょうが、歩道が無くて、路側帯を歩くには気を使います。 出来れば一方通行にして、路側帯の幅を広くしてもらえると、歩行者としては有り難いです。 〔写真:交通量の多い「杉並木道」〕

ここまでの杉並木は、大木が多く、整然としていましたが、この後は、杉以外の木も混ざった並木になって行きます。 また、この後は歩行者・自転車用の側道が設置されている区間が多くなり、並木道の外にはなりますが、歩きやすくなりました。 〔写真:今市側の「並木寄進碑」〕

公民館と並んで「新渡神社」があり、次は「うらない地蔵」が、近くに多数の石仏を集めた場所に安置されていました。 開放的な地蔵堂でしたが、千羽鶴が下がり、花も供えられていますので、地域の方が大切にされていることが判ります。 〔写真:地域の方に大切にされている「うらない地蔵」〕

各地区の御仮屋から神社前の広場に集まるようで、この地域の伝統に対する活力が感じられます。 〔写真:牛頭天王を祭る「石那田八坂神社」〕

交差点のこちら側には、多くの石仏などに加えて、地元の保存活動を記念した「日光街道植樹記念碑」も建っていました。 〔写真:日本橋から30番目の「石那田一里塚」〕

「新六本杉」と看板が立っていましたので、昔からの六本杉が無くなり、経緯は判りませんが、復元されたものでしょう。 〔写真:道路の中央分離帯に並ぶ、「新六本杉」〕

神社の由緒を撮影し忘れましたので、詳細不明ですが、昔は大きな木が沢山立っていた土地だろうと思われますので、神社にその名残りが残っていると考えます。 この先に、徳次郎宿がありましたので、北の鎮守と言っても良いでしょう。 〔写真:「智賀都(ちかつ)神社」〕

上金井町にある「第六号接合井」については、”登録有形文化財”として、案内板がありましたので、ようやく水道施設の一部と判りました。 今市浄水場から宇都宮市北側の戸祭配水場まで、標高差240mの水圧を弱めるため、標高が約30m下がるごとに、計6箇所の接合井が設けられたとのことです。 昭和24年の今市地震で大半が破損し、残っているのが「第六号接合井」ということで、文化財の指定を受けているわけです。 〔写真:水道施設の一部で”登録有形文化財”の「第六号接合井」〕

この付近も、歩道として側道が付いていますので歩き易く、ちょうど反対側の側道に、対向するウォーカーグループを見かけました。 しばらく真っすぐな道が続き、高速道路に繋がる「宇都宮北道路」と交差した後、「光明寺」に至るまで続きました。 〔写真:江戸から29里目の「高谷林(こうやりん)一里塚」〕

確かに門前の広場は、多人数でも休憩が出来る広さがあります。 この辺りからは、まだ郊外なのですが、建物が多くなり、宇都宮市の市街地に入ってきました。 〔写真:「光明寺」には、昔の立場〕

「宇都宮環状線」を越えると、宇都宮市の市街地の様子が混んだ印象になり、街の中に入ってきたと感じます。 松原3丁目交差点を過ぎると、この日の終点となる伝馬町の追分に繋がる「清住町通り」に入ります。 〔写真:「上戸祭(かみとまつり)一里塚」〕

旧家の雰囲気を生かした食器販売と、蔵の方は、食堂としても使われているようでした。 その他にも旧家がありましたが、老朽化が進み、保存・維持が難しいように思われました。 〔写真:清住町通りの「蔵付きの旧家」〕

お陰で、先回の奥州街道終了時と同じ時間の東北新幹線「やまびこ」に乗ることが出来ました。 2回目でもあり、前方の混んでいる「はやぶさ」自由席ではなく、後方の空いている「こまち」自由席を利用して、小さく”満足”と独り言! 東京駅の八重洲地下街で、夕食に「わらじカツ定食」を食べて、お腹も満足して帰宅しました。(25,000歩) 〔写真:宇都宮宿伝馬町角の「日光街道と奥州街道の追分」〕 |

||||||||||||||

| |

| 宇都宮 〜 小金井 (3日目:約8時間、推定距離 約18km) | ||||||||||||||||||||

2014年12月14日 |

||||||||||||||||||||

この日の行程で、宇都宮宿を後にすると、しばらく訪れる機会がありませんので、早朝に「二荒山神社」に初めての参詣をしました。 日光山にも「二荒山神社」が祭られていますが、こちらが本宮ですし、やはり大都市の宇都宮にふさわしい神社でした。 〔写真:初めての参詣をした「二荒山神社」〕

これからは、日光街道と奥州街道が共用の道を、江戸日本橋まで歩き進むことになります。 宇都宮の城下町が整備された時に、城を迂回した道筋と追分が出来て、釜川時計塔付近に大手門への「張番木戸」が設けられていたとのことです。 〔写真:「日光街道と奥州街道の追分」案内標柱〕

歩道を歩いていると、次の蓬莱大黒通りに入る付近に、太い赤線が目立つ「都市計画道路事業」の掲示板を見つけました。 材木町通りのように直線的な太い道路にする計画で、周辺の用地について譲渡制限などが行われるようです。 時代の流れで、道の形が変化する様子を示しているものと、写真に収めました。 〔写真:太い赤線が目立つ「都市計画道路事業」の掲示板〕

太い道路工事が始まると、伐採されるのか、移転されるのか、自然保存と便利さの兼ね合い判断は難しいですね。 「都市計画道路事業」が、予算確保や用地買収などで、なかなか早く進まないのは、現状維持の気持ちが強いからなのでしょう。 〔写真:生き残りの松2本の運命は(?)〕

高山彦九郎や林子平の方が有名で、名前しか知らない著書の「山陵志」は天皇陵の保護を訴えるなど、真面目な取り組みだと思います。 思想が形成される中で、真面目な取り組みによる文献作成が、思想的な背景になって行くことが判ります。 〔写真:明治維新に影響を与えたとされる「蒲生君平勅旌碑」〕

この後も、国道4号線と合流して、日本橋までの間を、付かず離れずと言う関係で、現代の道路と旧街道が進んで行きます。 私の旧街道歩きの興味の原点は、その歴史的な背景と変化の面白さにありますから、このような状況が嬉しいわけです。 地域の方の生活を知る面で、「不動堂」とお世話する老婦人の姿が、この地域の象徴のように見えました。 〔写真:「不動堂」とお世話する老婦人〕

道路整備が進行中で、「雀宮神社」付近は既に整備が終わり、木々が整理されて、明るく新しい神社に生まれ変わっています。 この後も、雀宮宿内の道路整備状況を見ながら歩くことになりました。 〔写真:明るく新しい神社に生まれ変わっている「雀宮神社」〕

周囲がスッキリ整理されている状態なので、継続して保存されるか、微妙な感じですが、保存されると良いですね。 〔写真:古くからのお堂に入った「馬頭観音碑」〕

建物の移設については、移動方法が各々の条件で検討されて、素人には思いがけないような手段が用いられることがあります。 こちらの門も、この写真では不安定な状態ですが、塀の部分が出来上がるまで、パイプや鉄骨により仮に支えられています。 こうした技術を見て感心することも、ゆっくり歩く旅の楽しみなのです。 〔写真:移設・修復中の旧家の門〕

地図の上でも南北にかなり広い敷地を持っていますので、首都圏の防衛拠点の一つなのでしょう。 また、防衛というよりも、災害対応の拠点になるのかも知れません。 いずれにせよ全く知識の無い分野ですが、社会の役割の一つを担って、日常の訓練等に頑張って頂きたいです。 〔写真:「陸上自衛隊宇都宮駐屯地」〕

前回は、昼過ぎなのに、暗く寒くて雪が降る中、石鳥居の「星宮神社」前で、座れないまま休憩したことを覚えています。 ところが、今回は石鳥居ではなく、赤い鳥居が立っていましたので、別の場所かと勘違いしましたが、むしろ東日本大震災で壊れて再建されたものでしょう。 この約5年間で、変化したものの一つのようです。 〔写真:道沿いに赤い鳥居が立つ「星宮神社」〕

石橋宿には、「愛宕神社」があり、紅白の提灯も沢山飾られていて華やかです。 〔写真:石橋宿の「愛宕神社」〕

石橋宿には、旧家の門も残されていて、古くからの物や伝統を大切にする土地柄のようです。 道沿いの旧家が、リフォームされて残っているものも見受けました。 〔写真:石橋宿の旧家の門〕

敷地や道路の変更などで、移設されてきた石仏群でしょうが、昔の人達の思いがこもっているでしょうから、移設保存は良いことですね。 〔写真:移設された石仏群〕

逆戻りして、”関東ふれあいの道”の案内板にある「祇園原の松林」を間近に見て歩くことにして、JR自治医大駅付近まで見事な松林を楽しみました。 駅前のすきやで「牛すき鍋定食」を食べて、一服してから先に進みます。 〔写真:”関東ふれあいの道”の案内板にある「祇園原の松林」〕

工事中の「下野市役所」予定地壁面には、「下野ブランド」と銘打って新しい市創りの取り組みが紹介されていました。 〔写真:工事中の「下野市役所」予定地壁面〕

”立入注意”の狙いかもしれませんが、これから保存修理されるのでしょうか? 気になります。 地域の古い物への愛着と、文化財としての価値判断が、良い方向に進むと嬉しいです。 〔写真:崩壊を防ぐパイプ柵が設置された旧家〕

国土開拓の神をお祭りしているとのことで、この地域に古くから根付いた神社です。 小金井宿の本陣隣の鎮守とのことですが、暗くなってきて本陣跡には気が付きませんでした。 〔写真:小金井宿の本陣隣の鎮守「金井神社」〕

日光街道では、唯一両方の一里塚が残っているため、国指定の史跡として整備されています。 今回は、夕闇の中でしたが、二つの塚の間に砂利道が設けられているなど、改めて史実に基づく復元が行われていることを知りました。 〔写真:国指定の史跡として整備されている「小金井一里塚」〕

「小金井一里塚」から、約200mですから薄暗い中でも、道を間違えることも無く、すぐに到着出来ました。 JR宇都宮線に乗り、JR小山駅に行き、予約したホテルに宿泊しましたが、久し振りの小山駅は、大学が出来ていたりして、賑やかでした。 前回から5年で、工事中だった駅東側が、ほぼ完成して都会化した訳ですが、若い人が多いと活気がありますね。 夕食に、焼き鳥と生ビールで翌日に備えました。(24,000歩) 〔写真:駅前がライトアップされた「JR小金井駅」〕 |

||||||||||||||||||||

| |

| 小金井 〜 古河 (4日目:約9時間、推定距離 約24km) | |||||||||||||||

2014年12月15日 |

|||||||||||||||

昨日は、夕暮れの中でしたので、明るい中で国指定の「小金井一里塚」を見たいと思ったからです。 静かな郊外型の駅である「JR小金井駅」には、旧国分寺町の案内板が残りますが、下野市が新しい市であるため、これから引き継いでもらうことで良いでしょう。 〔写真:静かな郊外型の駅である「JR小金井駅」〕

この案内板は、前回も見ていますが、やや傷ついたものの、日光街道の案内板としては優れた物の一つと思います。 一里塚の上に立つ裸の樹木を背にして、日光街道の南下を続けます。 〔写真:朝日があたる「小金井一里塚」の案内板〕

その辺りが、新田宿になりますが、大きな民家はあるものの、古い宿場の雰囲気を感じません。 かろうじて「橿原神社」と「おはやし後継者育成指定地区」の看板に、名残りがあるのかなと思いましたが、それ以上は残っていないようです。 〔写真:新田宿の「橿原神社」と「おはやし後継者育成指定地区」の看板〕

少し昼食には早い時間でしたが、「城山公園」に立ち寄りついでに、吉野家の「牛すき鍋膳」を食べて一休みです。 「城山公園」には、思川の見える見晴台もあり、ついついゆっくりしてしまい、帰路に負担が掛かることになってしまいました。 〔写真:小山市内の「城山公園」〕

その中で、小山宿の面影を残す努力もされていて、前回立ち寄った「思季彩館」には、良い印象が残っています。 今回は、月曜日のため定休日でしたから立ち寄ることが出来ず、残念でした。 〔写真:小山宿の「思季彩館」〕

市内には、「明治天皇小山行在所碑」がありましたが、それ以外でも旧家が残されていました。 市街地の発展に対応して、古い物を整理して、記念する物は残すということを、丁寧に行われているように感じました。 〔写真:小山市内の「明治天皇小山行在所碑」〕

各地でも見られますが、「須賀神社」が小山評定の開催場所として、開運の神社であることを謳うなども、伝統を踏まえた生き残り策です。 古い物や伝統を生かす発信力は、今後とも大切だと思います。 〔写真:小山評定の開催場所となった「須賀神社」〕

ちょうどその場所にも「安房神社」があり、隣にはチャペルを持つ結婚式場がありました。 いかにも現代の日本らしい風景だと思いましたが、これも大いにありで、神社が時代に対応している好例だと思います。 〔写真:「安房神社」と隣にはチャペルを持つ結婚式場〕

「若盛」の西堀酒造と、提携関係は判りませんが、焼き鳥屋がコラボしていました。 おもわず、誘惑されて立ち寄りたくなる設定ですが、まだ昼過ぎなので素通りです。 〔写真:「若盛」の西堀酒造と焼き鳥屋〕

公園を含む大きな敷地を持つ「間々田八幡宮」の案内板があり、細い参道が伸びていました。 時間に余裕があれば、参詣したいところですが、午後2時頃になっていて、そろそろ帰路の時間が気になってきました。 〔写真:公園を含む大きな敷地を持つ「間々田八幡宮」の案内板〕

JR間々田駅に近い所に、豪商の旧家を移築して活用している「車屋美術館」が見えてきます。 道路の反対側を歩いていて、近くには横断歩道もありませんでしたので、写真を撮るだけです。 歩き旅の辛いところで、時間不足のため別の機会を期すことになります。 〔写真:豪商の旧家を移築して活用している「車屋美術館」〕

普通の仁王様といえば、大きな門の両側に木造の像が立っていますが、こちらのように石造の仁王様も良いですね。 勝手な推測になりますが、古くなった木造の仁王様を、道路拡張整備時に作り変えたのではないでしょうか。 〔写真:石造の仁王様が門前に立つ「佛光寺」〕

予定時間よりも遅れてきていましたので、帰路を心配していましたが、やはり小山市内の「城山公園」の時間分が回復できていません。 歩行速度を速めて、野木宿を南下してきましたが、午後4時半過ぎに野木宿南端で国道4号線と分かれてから後は、ライト点灯が必要になりました。 〔写真:日光街道の脇道を示す「野木宿道標」〕

ようやく歩道が整備された中心街に近づくと、行灯風の照明が施されていて、宿場町の雰囲気が漂う「夜の古河宿」に到着です。 まだ気持ちの上では、帰路の時間が気になりましたが、開き直って「夜の古河宿」が、思いがけず歩けたことに満足感を感じました。 〔写真:宿場町の雰囲気が漂う「夜の古河宿」〕

その甲斐もあって、電飾された「JR古河駅」には、約20分遅れで到着したのですが、JR宇都宮線から乗り継いで東京駅に着いてから、東海道新幹線に乗り換えると、約1時間の遅れとなってしまいました。 やむを得ませんし、その程度の遅れで済んで良かったと、自分で慰めてしまいます。 年内は、歩く予定が取れませんでしたので、1月下旬に古河宿の歩き直しをすることにして、年越しをしました。(32,000歩) 〔写真:電飾された「JR古河駅」〕 |

|||||||||||||||

| |

| 古河 〜 杉戸 (5日目:約8.5時間、推定距離 約22km) | |||||||||||||||||||||||||||||||

2015年1月25日 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

年越しをした古河宿を歩き直すために、駅構内の観光案内所を訪ねて、街中の地図と情報を頂くことにしました。 窓口の方には、親切に教えて頂いた上に、「年の割りに顔色が良い」と”ヨイショ”もして頂き、意気揚々と歩き始めました。 〔写真:年越しをした「JR古河駅」〕

前回も見ていますし、写真にも撮っている、常夜燈形式の古風な道標ですが、設置場所が新しくなっていました。 経緯は不明ですが、以前の場所には背景に樹木や建物がありましたので、方角を合わせて、見やすい位置に移されているようです。 この分岐点は、今でも交通の要衝ですから、おそらく道路整備に合わせて見直されたのでしょう。 〔写真:「日光道中 古河宿道標」〕

古河宿としては、真っすぐ北に日光街道が伸びていますが、古くからの石碑や旧家が少ないようですから、ここから反転してスタートします。 ガラス張りの展示室には、豪華な山車が飾られていて、栄えていた古河宿を髣髴させます。 他にも展示物や、オープンスペースなどもあり、地域の人と旅人の良き接点になると感じました。 〔写真:古河宿の地域交流センター「はなももプラザ」〕

美味しそうな店なのですが、残念ながらスタート直後ですから、写真を撮り、先に進むことにします。 店を案内するホームページがあり、駐車場も紹介されていましたので、機会があれば、車で再訪したいところです。 〔写真:大きな木造の旧家「武蔵屋」〕

お祭りの様子は詳しく知りませんが、名称からも大きな提灯をもみ合う、勇壮なお祭りだろうと思います。 日光街道は、この先をクランクして曲がり、本陣跡のある大通りに出ますが、その前に寄り道です。 〔写真:「古河提灯竿もみ祭り 発祥の地碑」〕

武家屋敷跡は、各地に残されていますが、古河市内の「武家屋敷跡」は、土塀と門が立派でした。 近くに地元のホテルもあり、閑静で上品な雰囲気が漂っていました。 写真撮りの後、筑波道との分岐点を示す道標のある交差点から、本陣跡がある日光街道の大通りに入ります。 〔写真:杉並通りの「武家屋敷跡」〕

名所への道案内と、地元にちなむ名士や建物の紹介がされていますが、費用は掛かるかもしれませんが、良いアイデアだと思いました。 昨年暮れに「夜の古河宿」を訪れた時にも、行灯の明かりのお陰で歩くにも助かりましたし、幻想的な雰囲気にもひたれました。 〔写真:常夜燈風の案内標識〕

古河城の入り口にも当たり、最も重要な場所で、日光街道の人通りも多かったことでしょう。 現代の通りを進んで行くと、前述した常夜燈風の案内標識が、格好の案内人となって楽しませてくれます。 〔写真:赤い電話ボックスと「古河城下本陣址」〕

現在も営業されているか判りませんが、しばらく前までは間違いなく営業・商売されていたと思います。 建物の保存がされると良いなあと、旅人の独り言です。 〔写真:”蚊帳”・”蒲団”と看板が掲げられた「北野綿店」〕

日光街道からの脇道に、お店があるようなので、探していたところ「田村屋」さんを見つけました。 お店に入ると、40-50代のご主人が見えて、手頃な価格の”鮒甘露煮”を勧めてくれましたので、私の好物でもあり否やは無く、自分用の土産に購入しました。 〔写真:名物の鮒甘露煮を購入した「田村屋」〕

古いものと新しいものの対照的なコラボレーションは、何時見ても新鮮で楽しく感じます。 お城への食料品納入が、商人たちによって行われた通りなのですが、当時からの伝統を生かして店を営業しているようです。 〔写真:「肴町通り」の、旧家と新しいフォルムの車〕

この通りの由緒を大切にして、商売を続けられているようで、現代のお店が、変わらない通りの雰囲気を伝えます。 お土産屋さんも並んでいましたので、観光名所としても、これからも永く続けられることを期待します。 〔写真:「古河藩使者取次所址」〕

合計19回も、将軍たちの「日光社参」が行われたとのことで、対応された方々のご苦労が偲ばれます。 恐らく前例尊重とか言いながら、忠臣蔵のような接待についての応酬があったのではないでしょうか。 〔写真:「御茶屋口と御成道」の案内板〕

当時のこの付近からは、富士山を始め各方面への見晴らしが良くて、松並木に映える名所だったとのことです。 現在のように、あちこちに高い建物が建ち、家が立ち並ぶ状況からは想像がつきませんが、海岸の景色を”白砂青松”と言うように、街道からの景色が良かったようです。 〔写真:復元中の松並木〕

学校の構内入場には許可が必要ですから、私のように時間に余裕が無く、歩きながら見るだけの人間は、外から眺めるだけで十分です。 引き続き古河市の郊外を南下して行きますが、道路整備が進められていて、広い車道と歩道が設けられていて歩き易い状態が続きます。 〔写真:「古河第二高校」敷地内の、「原町の一里塚」と「熊沢蕃山先生墓所の案内碑」〕

古河宿の南側の原町から約1里余りの「中田の松原」があった区間で、松の木を植えて復活しようとしています。 「茶屋新田」付近には、「茶屋松原」として、木製の案内板が建てられていますが、その後に「中田の松原」として、古河市教育委員会による案内板が全体説明をしていました。 松原が続く真っすぐで平坦な道に、遠くの山や近くの城などの景観が優れていたことが、古河宿南端の復元中の松並木にも繋がるようです。 〔写真:木製の案内板が建てられていた「茶屋松原」〕

「中田宿」の案内板によると、昔の中田宿の一部は、現在の利根川橋の辺りにあったらしく、河川敷内で利根川の渡し場になっていました。 中田宿と栗橋宿は、”合宿”で利根川を挟んで、交替制で宿場の伝馬など業務を行っていたとのことです。 〔写真:「中田宿」の案内板〕

付近に遺跡もありませんので、案内板が唯一の名残りですから、出来れば復旧して頂きたいものです。 堤防道路に上ると、雄大な河川敷を持つ利根川と、遠くに東北本線の鉄橋を眺めることが出来ます。 〔写真:「房川渡と中田関所跡」の案内板〕

茨城県は「ヒバリ」、埼玉県は「シラコバト」で、共につがいの2羽が金色のレリーフにされています。 気持ちの良い晴天の下、600m位の長大な橋の歩道を、安全に歩いて渡ることが出来ました。 〔写真:長大な「利根川橋」〕

水防工事は、大切な事業ですが、広大な関東地方に住んだことの無い私には、コンクリート堤防しか思い浮かびません。 中小河川では、コンクリート護岸が水防なのですが、利根川のような大河川では、水路の形成と広い幅の大堤防が、重要のようです。 これを機会に、”利根川東遷事業”などの言葉を勉強しましたし、氏家で見た”五十里洪水”など自然との戦いを経て、共生していることを知りました。 〔写真:「栗橋地区堤防強化工事」の案内板〕

堤防の近くでは、遺跡調査が行われているところでしたが、「栗橋関所跡『房川渡中田・関所』」の案内板があり、詳しく知ることが出来ます。 この渡し場より前の時代には、幸手宿に近い場所に「元栗橋」の渡し場があったようで、利根川の川筋変更により、こちらに道筋が変わったそうです。 〔写真:「栗橋関所跡『房川渡中田・関所』」の案内板〕

栗橋宿の変遷を見守って来ていると思いますが、関所の番士や本陣・宿名主が運営する栗橋宿の中心だったことでしょう。 境内には、幾つもの寄進碑や小堂を見ることが出来て、往時の面影を感じることが出来ます。 〔写真:栗橋宿北端の「八坂神社」〕

もちろん住みやすいように、ガラス戸が使われていたり、昔のままではありませんが、外形は昔からの街道沿いの旧家の造りです。 そのうちには、このような旧家も取り壊されて、現代風の住居になると思いますが、一部は文化財として保存検討されては如何でしょうか。 〔写真:栗橋宿の旧家〕

関所破りの罪人を、火あぶりの刑に処せられたとのことから、供養のために祀ったものとのことです。 昔の時代は、旅をするだけでも大変だったでしょうが、関所の通過など封建的な規則を守らせることに、異常に神経質だったのでしょう。 現代に生まれて、旧街道一人歩きを楽しめることに、改めて喜びを感じます。 〔写真:火あぶり処刑者を祀った「焙烙地蔵」〕

現在は、弁財天堂が塚の上に建てられていますが、塚の大きさは往時のままということです。 手持ちの地図にメモしておきましたので、見落とさずに済みましたが、街道から少し離れていますので、急いでいるとパスしそうです。 〔写真:弁財天堂が塚の上に建てられている「小衛門村の一里塚」〕

幸手市教育委員会が立てた案内板も、かなり剥げてきましたが、前回から記憶に残っている道標の一つです。 そう言えば、川が近いためか、この付近の風景は、ほとんど前回から変わらないように思えました。 〔写真:外国府間の追分にある、筑波道との「道標」〕

権現堂川は、利根川の旧川筋の一つだそうですが、切り離されて調整池的な役目を担っているとのことです。 さらに現在は、大きな公園も設置されていて、人々の憩いの場になっていました。 〔写真:陽春が待ち遠しい「権現堂桜堤」〕

東北巡幸の明治天皇が、水防に尽力した地元民を称えたことから、許可を得て「行幸堤之碑」が建てられたようです。 ここでも精力的な明治天皇の姿と、治水の重要性が判って来ます。 〔写真:水防に尽力した地元民を称えた「行幸堤之碑」〕

この日は、歩き始めが遅かったため、幸手宿北端のお寺を迂回する辺りで、すでに午後4時半を過ぎていました。 幸手宿は、日光街道の雰囲気を大切にする土地柄で、商店の入り口にも「文字入り染め布」が吊るされていました。 〔写真:幸手宿の「文字入り染め布」〕

何軒もの旧家を見かけるのですが、小さなストロボや露出時間の調整では、とても写真撮影が出来ませんでした。 困っていたところ、ちょうど幸手駅近くで、地元のNPO法人が設置された「幸手宿まちなみマップ」を見つけ、代用に撮影しました。 〔写真:地元のNPO法人が設置された「幸手宿まちなみマップ」〕

「日光御成道」と合流する追分を過ぎて、再び国道4号線に合流してからも、車のライトで明るい歩道を杉戸宿まで進みました。 杉戸宿は、手前で国道4号線と分かれて旧道に入りますが、真っ暗闇に近い中で、旧家を何軒か見かけました。 とても写真撮影は出来ませんので、古河宿と同様に、翌朝に杉戸宿入口まで逆戻りすることにします。 〔写真:杉戸宿に近い「東武動物公園駅」〕 翌朝を楽しみにして、杉戸宿に近い「東武動物公園駅」から東武鉄道線に乗車し、ホテルのある草加駅まで行き宿泊しました。(30,000歩) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| |

| 杉戸 〜 草加 (6日目:約9時間、推定距離 約24km) | |||||||||||||||||||||||||||||

2015年1月26日 |

|||||||||||||||||||||||||||||

8時10分には、駅前から出発して、杉戸宿の北側にあった立派な旧家の前まで戻り、スタートすることにします。 杉戸宿については、前回は記憶に残らなかったものの、昨日の暗闇の中では、幾つも旧家を見かけました。 〔写真:翌朝の「東武動物公園駅」〕

国道4号線から旧道に少し入ったところでしたが、前回なぜ目に止まらなかったか不思議な位の旧家です。 今回よりも寒い時期でしたから、写真も少ないので理由は判りませんが、歩くだけで精一杯だったかもしれません。 〔写真:杉戸宿の北側にある立派な旧家〕

他にも外観が整備された旧家が残されていますが、特に杉戸宿として文化財のように扱っていないように見受けます。 残されている旧家が、まだ住戸として使われていることや、それほど古くからの家では無いのかも知れません。 〔写真:杉戸宿の北側曲がり角の蔵付き旧家〕

前回の記憶に残らなかったことは、興味を引くような施設が無かったことが大きい理由かも知れません。 今回、杉戸宿が気に入ったのは、当時に比べて、少しは旧街道に残る事物への目が肥えたからと、自画自賛しておくことにします。 〔写真:杉戸宿の中央付近に残る「明治天皇御小休所址」〕

杉戸宿全体が、少し前の昭和後期のイメージで、まとまっていると言うか、平凡な街のように見えるようです。 若い人の活力を感じない訳ではありませんが、電車の駅から少し離れていることが、喧騒から逃れている理由のように感じます。 〔写真:”清酒杉戸宿”の関口酒造〕

民家の生垣の中に、小さな案内板がありましたが、一里塚跡が残されていないため仕方が無いものの、目に付きにくい状態です。 地域の意向にもよると思いますが、歴史上の事物は保存して、判りやすい案内板をお願いしたいと思います。 〔写真:「三本木一里塚」の案内板〕

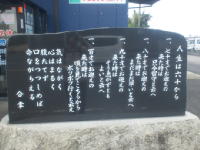

”人生は六十から”と、私のような生意気老人のためにあるような言葉ばかりで、ニヤリとすると共に、こうありたいと共感しました。 同好のウォーカーの皆さんもご覧になって、共感しているのではないでしょうか。 〔写真:年寄り向けの面白い石碑〕

このタイプの「日光街道の道しるべ」は、他でも見かけたように思いますが、場所が思い出せません。 暗くなって写真が撮れなかった場所のように記憶していますので、今のところ不明とさせて頂きます。 〔写真:「日光街道の道しるべ」〕

小渕南交差点には、日光街道で見られる大型の「追分道標」があり、斜めに旧道を進み粕壁宿に向かいます。 この道標を見ると、日光街道を歩いているなあと感じますので、昔の人も同じだったでしょう。 〔写真:小渕の「追分道標」〕

面白いなと感じて、写真を撮りましたが、最近になって「大塚家具」のお家騒動がマスコミを賑わせていて、発祥の地が春日部と知り、納得しました。 粕壁宿には、徳川幕府の”御料所”や日光街道の宿場町として、このような家具屋さんが発展していたのですね。 〔写真:粕壁宿手前の”創業二百年”の「桐タンス店」〕

付近は、住宅街ですから塚の跡もありませんが、このように石碑を建てておくことで十分でしょう。 土地の利用法は、時代によって変わりますし、土地の所有についても、利用権を意味していると、柔軟に考えるべきだと思います。 〔写真:「史蹟小渕一里塚跡」〕

旧家や寺院も目に入りますし、「山中千手観音」も祀られています。 近代的なビルディングが建ち並び、幅の広い道路の春日部市内ですが、粕壁宿の面影が残ります。 〔写真:「山中千手観音」〕

休憩できるベンチや、彫刻が街中に設置されていて、住み易そうな街ですし、旅人にも親切な街です。 〔写真:「日光道中粕壁宿」の立派な案内板〕

この橋の造形も、彫刻の一つなのでしょうか、このような大きなオブジェも珍しいですね。 天候が良くて、散策するアベックも見かけましたので、首都圏の都市として良い居住地だと思います。 〔写真:大きなオブジェの面白い形の橋〕

全国の公衆トイレが、このように立派だと、旅人としては嬉しいのですが、地域の方の管理が大変ですから、コンビニに協力願う方が良いかも知れません。 〔写真:公衆トイレにも「日光道中粕壁宿」の文字〕

レトロな雰囲気の集合体が、街の中心部にあることは、歴史を感じさせて、街の雰囲気を高めます。 粕壁宿の成り立ちを記念するものとして、末永く大切にして頂きたいものです。 〔写真:大きな旧家前の、赤い郵便ポストと古くからの道標〕

寒い冬の時期に歩きましたので、百貨店内のレストランで”鴨南蛮ソバ”を食べたことを、懐かしく思い出します。 今回は、ちょうど12時頃なので、少し先の「日高屋」で”焼き鳥丼付きラーメン”を食べて、昼食休憩です。 〔写真:「西武百貨店」〕

結構頻繁に電車が来ますので、朝夕のラッシュ時は開かずの踏切になりそうな気がします。 この後の東武鉄道は高架になりますので、この踏切も近い将来には高架化されるかもしれません。 〔写真:東武鉄道の踏切〕

首都圏の中心部に近寄るわけですから、古いものが残されていないように予想していましたが、意外でした。 旧宿場内の道沿いには、点々とですが旧家が見られて、越谷宿の面影が十分残されています。 この旧家は、キッコーマンの商標がアクセントになっていました。 〔写真:越谷宿の旧家〕

内側にガラス戸を配置していますので、外観と居住性が両立していると思います。 まだ居住されているようですし、他にも店を営業している旧家も見られました。 〔写真:越谷宿の旧家〕

さすがに古びた外観は、年代を感じさせますが、越谷宿の文化財としての価値を、認められているようです。 これからの保存活動が大変でしょうが、貴重な文化遺産としての取り組みをお願いしたいです。 〔写真:越谷宿の旧家〕

今後とも、首都圏内の旧宿場町として、住民の生活に加えて、文化財の維持にも頑張っていただきたいものです。 〔写真:越谷宿の南端にある看板〕

こうした旧道には、現在でも道標や石像がお堂の中に保護されていて、心が温かくなります。 歴史を感じさせるものには、尊敬することが大切ですね。 〔写真:蒲生本町付近の道標と石像〕

前回にも立ち寄った記憶がありますが、その時に比べて塚の崩れが大きくなっているようで、気になりました。 写真の中で、案内板の陰に危険防止柵があるように、保存には手間が掛かるのですね。 〔写真:塚の崩れが心配な「蒲生の一里塚」〕

この日も天候に恵まれて、ほぼ予定通りの時間に草加宿に入ることが出来ると、一安心したのですが、時間に余裕がありません。 〔写真:夕暮れの近い綾瀬川〕

「奥の細道」の縁が、草加宿の印象を高めていますので、このように記念しているのでしょう。 〔写真:「芭蕉と曾良の壁画」〕

「草加松原北端碑」には、南端の「札場河岸公園」まで1.5kmと示されていました。 ちょうど午後5時ですから、日暮れが急速に進みますが、何とか30分位で歩き終わりたいと急ぎ足になります。 〔写真:「草加松原北端碑」〕

かろうじて「今様草加松原」を、歩き始める前に写した画像が、こちらの写真です。 何とか薄暗いですが、雰囲気が伝われば良いと思い、掲載させていただきます。 〔写真:「今様草加松原」〕

LEDライトが無くても、街路灯などの明かりで歩くことが出来ますが、写真の方はサッパリです。 草加駅まで約15分位を、超特急の歩きで縮めて、予定していた17時38分発の電車に間に合わせました。 急いだため途中で、残念ながらボールペンを落としてしまいましたが、予定通りの帰路に間に合い、無事岡崎の自宅に帰ることが出来ました。(32,000歩) 〔写真:「松尾芭蕉像」〕 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| |

| 草加 〜 日本橋 (7日目:約8時間、推定距離 約19km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2015年2月22日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

早朝に岡崎の自宅を出て、東武鉄道「草加駅」には、列車を乗り継ぎ慣れてきて、予定より早く、9時20分到着です。 宿泊にも利用したため、馴染みが出てきた「草加駅」東口を出て、早速「札場河岸公園」に向かいます。 〔写真:東武鉄道「草加駅」〕

曇りの天候ですが、すぐには雨が降らないようなので、このまま持って欲しいと祈りながら歩き始めました。 〔写真:「松尾芭蕉像」と「札場河岸公園碑」〕

やはり一緒に”奥の細道”を歩いた二人ですから、近くに設置してあげたいとは、旅人の独り言です。 〔写真:「河合曾良像」〕

東京マラソンで、都内の交通規制が行われることから、特に浅草付近の通過時間が気になっていたからです。 〔写真:「草加せんべい発祥の地」の石碑が立つ「おせん公園」〕

宿場通りの入口曲がり角にあり、開宿以来ずっと草加宿を見守ってきた神社と思われます。 〔写真:落ち着いた雰囲気の「神明宮」〕

手前の店舗部分が、古い様式の建物らしくて、所有者が永年に亘り保存されてきたようです。 〔写真:「草加宿神明庵」〕

板敷きのスペースやベンチに加えて、経緯を説明する案内板があり、奥の方には板壁のトイレが設置されています。 朝の清掃を終えて帰る、地元の方も見かけましたが、ご苦労様ですと後姿を見送りました。 〔写真:「おせん茶屋」の案内板と板壁のトイレ〕

途中で交替して、宝暦年間から明治初年まで本陣として、宿泊者の対応をされたようです。 封建時代には、大名行列を始め、武家や公家の旅行者が利用したことでしょうから、気遣いで大変だったことでしょう。 〔写真:「清水本陣跡」〕

大きな敷地の手前側に旧家が残されて、奥の方に個人宅が建っているため、通常は通りから拝見することになります。 〔写真:「内蔵・外蔵のある旧家」〕

首都圏の中心部に近い宿場町も、ベッドタウン化していることが、一目瞭然と言ったところです。 〔写真:「今様草加宿」案内碑〕

都会地の中でも、このように整然としたお堂と、歴史的な石碑の保存が行われていることが、嬉しくなります。 〔写真:整然としたお堂と石碑のある「火あぶり地蔵尊」〕

また、先ほどの「火あぶり地蔵尊」と併せて、信心深い土地柄でもあるように感じました。 〔写真:多くの石造物が立つ「富士浅間神社」〕

いよいよ東京都内に入ったわけですが、高い建物と一般住宅が混在する状態で、密集した都心部とは違います。 〔写真:毛長川と「足立清掃工場」〕

日光街道や御成道を記念する石碑で、歴史的な記録を教えてもらえる貴重な存在だと感じました。 〔写真:「将軍家御成橋 御成道松並木跡碑」〕

都内でも、この辺りは古い時代の信仰などが残る、歴史的な伝承を大切にする土地柄のようです。 〔写真:「子育八彦不動尊」〕

「千住新橋」を渡ると、足立区立中央図書館が行く手を塞ぐように建っていますので、回り込んで名倉医院の看板を背にして、北千住に向かいます。 〔写真:荒川に架かる「千住新橋」〕

宿場内の道路は、歩行者用に道路整備されていますが、時々自動車も通りますから、注意しながら歩いて行きます。 〔写真:千住宿の旧家「横山家住宅」〕

千住宿の通りには、若い人も多く歩いていて、日曜日のためか人通りが多いと思いました。 〔写真:「千住宿高札場跡」〕

新しい感覚の店が、レトロな建物を使ったり、古風な外観を利用して営業することが、流行になっている面もあるようです。 〔写真:「北千住宿場町通り」〕

そちらに目が行って、反対側にあるはずの、前回は見た覚えのある「一里塚碑」を見忘れました。 〔写真:「千住宿問屋場・貫目改所跡」〕

千住宿の役割の一つとして、市場や問屋機能が、この千住河原町で行われていたようです。 〔写真:「やっちや場跡」の木製案内板〕

その前の時代から市場や問屋として、この地域がその役割を担っていて、太平洋戦争以後に消えていったようです。 〔写真:「千住市場問屋配置図」〕

前回は、日本橋からの女性グループの終点で、これ以降は私一人で先に進んだ思い出の場所です。 5年前と、ほとんど変化が無いようで、改めて近寄ってみると、大名行列や奥の細道に関する説明がしてあり、勉強になりました。 〔写真:「千住宿奥の細道」休憩スペース〕

特に、千住大橋に係わる浮世絵も、壁に大きく描いてあり、面白い取り組みと思いました。 〔写真:「橋詰テラス」の展示物一例〕

千住河原町の板に描かれていた文字や、雰囲気に通じる感じがしますので、同じ地元の郷土史研究家の筆によるものと推測します。 〔写真:地元愛に溢れた「橋詰テラス」の案内板〕

茶色の御影石を使い、上品な碑面の構成だと思いますが、一般の人向けに、大きな文字で判りやすく、大きな絵の方が良いと思いました。 〔写真:東京都による「千住大橋碑」〕

参拝者が絶えないようで、参拝の仕方を説明してありましたが、押し付け気味の表現が気になりました。 〔写真:「素盞雄(すさのお)神社」〕

小心者ですから、何か刑死者の怨恨や呪いのようなものを感じてしまい、薄気味悪くなりました。 〔写真:「小塚原回向院」〕

今にも降り出しそうな雲ですが、何とか雨が降らずに、夕方まで持ちこたえてくれそうです。 〔写真:言問橋の向こう側に見えた「東京スカイツリー」〕

今回は、時間に余裕がありませんので、何回か訪れた「浅草寺」には、参拝せずに先に進むことにしました。 〔写真:東武鉄道「浅草駅」〕

何回見ても変わった形のオブジェと思うのが、ビールメーカーの金色の物体です。 〔写真:吾妻橋から向島方面〕

残念ながら今回も食べることが出来ずに、店の前を通過することになりました。 〔写真:有名な「駒形どぜう」〕

最近でも、「ウォーターフロント」が注目され、江戸情緒の一つとしても人気が出てきて、復活を果たしたようです。 〔写真:水の都だった名残りの「屋形船」〕

路上パーキング中の車両を見ながら、時間が気になって、薄暗くなった道を急ぎました。 〔写真:日曜日の夕方の問屋街〕

東京には、こうした遊び心の才能が溢れているんだと、急に自分が田舎者で、かつ年寄りに感じました。 〔写真:「三越日本橋店」〕

今回は、17時37分、気温9.1℃、28,414歩が、最終記録でした。 いつも帰路に使う東海道新幹線に乗って、予定通り帰宅しました。(26,000歩) 〔写真:日本橋の「道路元標」〕 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |